編者按:1981年,龍安志(Laurence Brahm)以大學交換生的身份第一次從美國來到中國,此后近40年的時間里他一直在中國生活和工作,他是律師、作家,同時也是喜馬拉雅共識機構創始人和中國與全球化研究中心高級國際研究員。他講述了他自己的故事,以及中國改革開放40年的發展歷程。

自2018年5月24日起,中國日報網每周四刊發一篇連載文章,講述龍安志眼中過去40年中國發生的巨變,從11月起,將每周于周二、周四各刊發一篇。敬請關注。

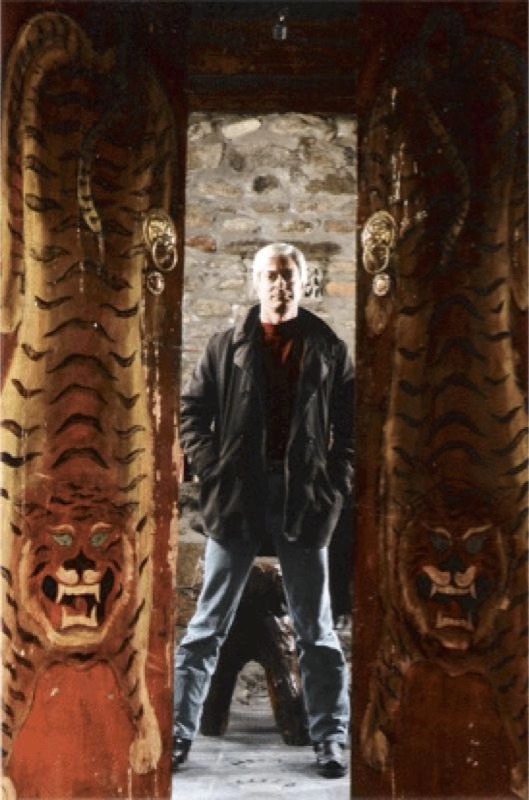

作者在西藏

一天下午,古桑陪我去逛集市。集市設在八廊街上一座很大的兩層樓房里,這里有許多批發商和零售商,售賣的商品五花八門,從綠松石到地毯應有盡有。我們上到二樓看地毯。

我發現了一張虎皮紋圖案的地毯。

地毯的圖案與我曾在書中見過的傳統紋樣十分相似。“我們想買這張地毯,”我轉過頭開始跟售貨員砍價。這時,古桑輕輕地拉了拉我的衣袖,把我拽到一邊,她貼近我的耳邊輕聲問道:“你為什么想買這張地毯?這不是藏民手工編織的,而是進口的。”

我吃了一驚。“這不是傳統的地毯嗎?”

“不是,”她說話的聲音變得更輕了。“雖然地毯采用了傳統的設計,但是在商業工廠里生產的。這不是傳統的編織地毯,不是本地人的手工制品。”她沖著售貨員點點頭,“他們不會出售傳統的西藏產品。這里出售的所有產品都來自工業城市,而不是游牧地區。它們都是機器制造的、大批量生產的產品。”她一邊說一邊帶我走到地毯背后,攤開手掌摸了摸,這只手掌早在孩童時期便已觸碰過無數條編織地毯。“這用得都是人造纖維,”她嘆了一口氣,“不是真正的羊毛。用的染料也是化學制品,不是天然色素。游客們都在買工業生產的地毯,藏民織工們卻沒有工作,他們的傳統手藝逐漸失傳。”

古桑給我上了一堂地方經濟學課,我思考了一會,目光落在那些高聲叫賣地毯的商人身上。

“我們走,”我拉著古桑一起回到了“香巴拉之家”。

我看到彭巴拉在陽光明媚的露臺上呷著酥油茶,他問我剛才去哪里了。“我原本打算去買一張西藏地毯,卻發現沒有一張地毯是西藏地區生產的。”我們坐在一起喝酥油茶,討論如何振興傳統地毯編織產業。

彭巴拉告訴我,他的妻子曾經是一名地毯織工,手藝精湛,還獲過獎。可是,地毯織工平均每個月只能掙三百來塊錢,還比不上在街頭賣煙的收入。受到通貨膨脹加劇、薪資水平過低的影響,再加上大規模工業生產的沖擊,本地的地毯工廠被迫停工、傳統地毯市場迅速萎縮。傳統地毯怎么能跟價格低廉的人造纖維地毯競爭呢?

我們做了一番市場調查。實地走訪過拉薩主要旅游景點的所有商店后,我們估算在售的藏式地毯有九成產自其他城市,根本不是藏民制作的。而市場上在售的“真”藏族地毯,絕大多數自尼泊爾進口。本地藏民手工編織的地毯非常稀少。

因此,我們開始啟動一個旨在復興傳統西藏地毯編織產業的項目,使用純天然的染料、傳統編織工藝和游牧地區收購而來的羊毛生產地毯。我們請了一批懂地毯編織手藝的農村婦女和游牧地區婦女來當織工,然后開始篩選地毯圖樣,并最終決定使用傳統虎皮紋圖案。

古時候,虎皮是守護神靈的象征,被用來包裹裝佛經的盒子,或者掛在寺廟的大門上震懾魔鬼。藏民非常珍視這些獸皮地毯,尊重、愛護它們,把獸皮地毯一代又一代地傳下去。通過這種使用方式,藏民們維持了一種平衡和尊重他們所處環境的循環。

喜馬拉雅山脈和山麓一直是老虎的自然棲息地,直至19世紀發生了改變。英國統治印度時期組織遠征狩獵老虎,導致喜馬拉雅地區的老虎被大量獵殺,在很短時間內破壞了整個環境平衡循環。

到了20世紀初,喜馬拉雅地區的老虎幾乎消失了。為了適應環境的改變,藏民們開始編織虎皮紋地毯,取代過去用獸皮做地毯的傳統。這種自然而然的演變是由針對不斷變化的環境條件的需求和適應所驅動。虎皮紋圖案就是從這種生活方式的演變發展而來。

我們決定開辦一家微型織造企業,配齊了生產設備,招來了織工,很快我們建起一個小小的地毯編織合作社。我們給這個合作社取名為“拯救西藏虎”。

我們店里的一名員工在墻上貼了一張英國統治印度時期獵殺老虎的老照片,并在照片下面寫道“英國人獵殺老虎,西藏人編織地毯。買一張地毯,拯救一只老虎”。

所有的羊毛都是從游牧地區收購而來。在我們的工坊里,女織工們搗碎天然染料后混在大銅桶里,桶上方掛著剛剛染過的羊毛,沐浴在拉薩熾烈的陽光下。客人們爬上搖搖晃晃的木樓梯,來到我們的屋頂花園,欣賞不遠處布達拉宮的美景,他們往往會發現自己走進了一個由一串串顏色各異的毛線組成的萬花筒。如今,“香巴拉之家”和我們的第二家酒店“香巴拉宮殿”的每一間客房里都掛上了虎皮紋地毯。

虎皮紋地毯項目達成了許多目標。我們振興了當地的手工藝,同時通過就業讓當地婦女獲得文化認同和自我尊重。從某種意義上說,虎皮紋地毯項目超越了工匠復興,它提醒我們,當我們所處的環境遭到破壞時,我們需要調整自己的生活方式來適應外部世界。

(編譯:諶融)相關文章