編者按:1981年,龍安志(Laurence Brahm)以大學交換生的身份第一次從美國來到中國,此后近40年的時間里他一直在中國生活和工作,他是律師、作家,同時也是喜馬拉雅共識機構創始人和中國與全球化研究中心高級國際研究員。他講述了他自己的故事,以及中國改革開放40年的發展歷程。

自2018年5月24日起,中國日報網每周四刊發一篇連載文章,講述龍安志眼中過去40年中國發生的巨變,敬請關注。

|

|

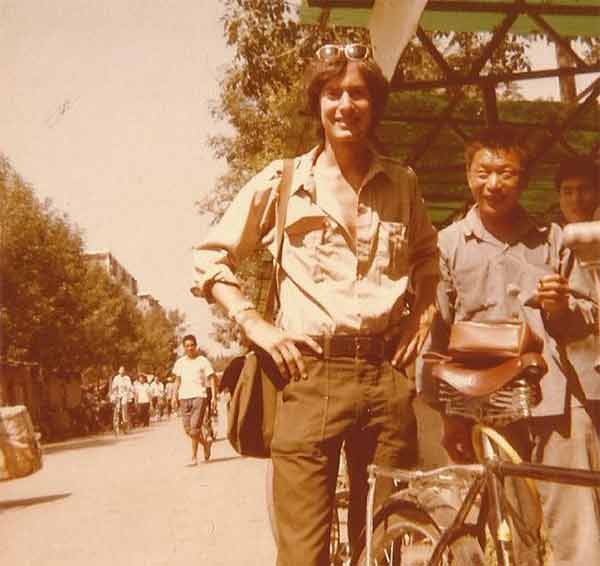

1981年作者(左)在天津街頭。(圖片來源:中國日報網) |

1981年在天津,南開大學校門對面出現了一個小小的自由市場。在這之前,人們每天只能在國營商店門前排起長隊,手持糧票和現金,從一臉不耐煩的售貨員手里接過限量供應的大米和其他食品。店里的商品不論是數量還是種類,都寥寥無幾,并且如果沒有糧票,有錢也什么都買不到。

而在街對面的自由市場上,農戶叫賣著各種各樣的水果蔬菜。只需站在大街上,人們便能清楚地感知到馬路兩邊的巨大差異。

我發現在天津街頭的所見所聞比在課堂上的所感所學更重要。就像數年以后,我發現街頭經濟比書面理論更重要。晚上,我會在街頭表演一些兒時習得的小魔術,我遇見了形形色色的人,也能借機練習一下我的普通話。人們聚集在我的四周,讓我一遍又一遍地表演魔術。明明是同樣的把戲,但他們似乎總也看不厭。

|

|

天津街頭圍觀作者表演魔術的人群。(圖片來源:中國日報網) |

1979年,安徽省鳳陽縣小崗村進行了一場小小的“實驗”——18戶農民決定分田單干,收成除向國家交納農業稅、向集體交納公共提留外,完全歸承包者所有。雖然聽上去很簡單,但在當時的社會經濟背景之下,這是一項非常大膽的改革舉措。

這場小小的“實驗”,允許一小群農民種植屬于自己的大米和蔬菜,得到了時任中共安徽省委第一書記萬里的支持和推廣,成為拉開中國深刻變革的序幕。

|

|

1981年天津附近的人民公社。(圖片來源:中國日報網) |

天津訪學結束十年后,我再次到訪中國,在人民大會堂受到時任全國人大常委會委員長萬里的親切接見。當時,他向我們提出了一個問題:如何將負債累累的中國國有企業改造為能夠與美國企業爭奪國際市場的全球性企業集團?

15年后,這個在當時看來似乎是老一輩革命家的遙遠夢想,變成了撼動全球經濟秩序的現實。

萬里在安徽省大力推行小崗村“包干到戶”的做法,催生了一個新詞——“自由市場”。這到底指的是什么呢?幾個大膽的農民蹲在路邊,他們在自己面前攤開一塊粗布、擺上自家種植的蔬菜和花生,然后叫賣。重要的是,賣菜所得的錢都進了他們自己的口袋。

這便是自由市場的雛形。不過,仍然沒有人敢說“市場經濟”這個詞。自由市場處于中國經濟的邊緣,它只發生在街邊巷尾。

那時候在中國,所有東西都是一用再用,直到完全不能用了才會被扔掉。比如鋼筆沒墨水了,我在南開大學的中國同學們會在墨囊里灌點水,再繼續寫。

我還記得,有一天我和同學在國營商店的櫥窗里發現了“新鮮玩意兒”——一只瘦小的烤雞。我們完全沒有意識到,這只瘦得皮包骨的烤雞竟然表明中國的經濟改革正在發生作用。

我們買下了這只烤雞,高高興興地把它吃掉了。

(翻譯:諶融)