編者按:1981年,龍安志(Laurence Brahm)以大學交換生的身份第一次從美國來到中國,此后近40年的時間里他一直在中國生活和工作,他是律師、作家,同時也是喜馬拉雅共識機構創始人和中國與全球化研究中心高級國際研究員。他講述了他自己的故事,以及中國改革開放40年的發展歷程。

自2018年5月24日起,中國日報網每周四刊發一篇連載文章,講述龍安志眼中過去40年中國發生的巨變,從11月起,將每周于周二、周四各刊發一篇。敬請關注。

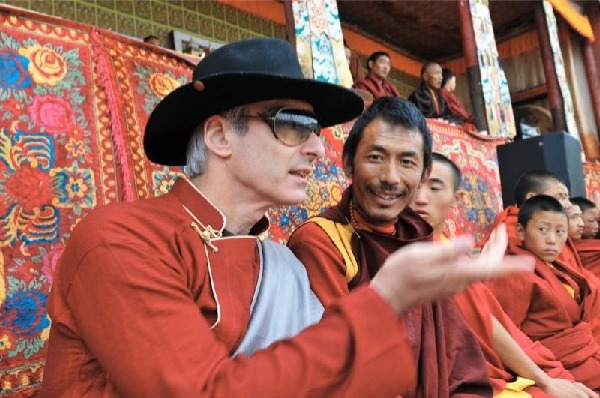

作者在西藏

每天早晨,我都在窗外信徒們的誦經聲中醒來,他們一個個手搖各色轉經筒,從我窗外的小巷走過。每天早晨,我都會在同一個小吃攤上買西藏烤饃,看著一臉笑意的老板娘把剛賺到的錢分給街頭流浪的孩子們。

在小巷前方十字路口的集市上,貨架上堆滿了西藏干奶酪,紅辣椒和黃孜然的香味從香料攤販面前的木托盤里溢了出來。這是一個古老的商貿市場,自公元7世紀拉薩建城起,這里的商貿往來便從未中斷過。來自康巴藏區的牧民們脖子上掛著大塊的琥珀和綠松石,頭發上系著紅穗子,在集市上售賣寶石半原石、馬鞍和獸皮。這一幕每天都會上演,就在距離我的藏式老房子僅有幾分鐘路程的地方。我每天都在觀察,這些小巷里的活動如何演變為一體化經濟的一部分。我意識到,我們需要依靠加入這種一體化來實現我們希望通過開辦社會企業取得的成功。

下午,我和彭巴拉經常在附近散步,逛逛商鋪拜訪工匠,詢問他們是否愿意制作我們的產品。我和彭巴拉一起設計了這家小酒店所需要的一切,我們用鉛筆在紙片上畫下設計圖,然后交給工匠。制作過程中只使用傳統材料。

很快,整個社區都成了這個名為“香巴拉之家”的小酒店的“股東”。

當我們想為第一家餐廳制作咖啡杯、餐盤和碗時,我和彭巴拉從蹲在街邊賣陶器的流動小販口中得知了藏式陶器的生產地點。那是一個距離拉薩約3小時車程的小村子,當地的土壤呈天然的深紅色。這個陶藝村專門生產陶罐,但近年來由于塑料和鋁制品的興起,當地的陶罐生產逐漸衰落。當地的年輕人迫于生計,不得不離鄉背井去城市里謀生。我和彭巴拉建議修改傳統藏式陶器的式樣,制作用于盛裝洗發水和沐浴露的瓶瓶罐罐。當時,我們規劃開辦三家酒店和三家餐廳,我們帶來的生意讓這個陶藝村恢復了生機。他們為我們制作的咖啡杯和盤碟最棒的一點在于,任何兩個都是不一樣的。它們都是純粹的藝術品。

拍攝《香巴拉經文》時我們從西藏西部收集了一些古董門板,我們用這些門板裝飾餐廳茶室。許多客人看到后非常喜歡,想要買下來帶回家,于是,我們定制了一些縮小的復刻版古董門板出售。后來,這竟然在不知不覺間發展為當地的一項產業。

我們在不知情的情況下,激發了一場工匠復興。

居民們看到一棟老房子被如此煞費苦心地修復,都感到很激動。得知此事竟是由一個外國人在背后推動,他們更感到驚喜。有時候,他們還會改編歌詞,把“香巴拉就在不遠處”故意唱成“香巴拉就在我隔壁,”發出陣陣歡笑聲。

在藏民們看來,精神世界和物質世界是不可分離的。生活在拉薩舊城區,每天跟藏民打交道,我在有意識地走出西方先入為主的理性思維模式。

穿過這些繁忙的街巷,我經常停下來跟一個開小店賣酥油的僧侶聊天。他總是用一把大刀切下一小塊酥油,在我走過時遞給我。酥油對于藏民來說是必不可少的。把酥油混進紅茶里,他們能喝上一整天。酥油可以提供在高海拔地區生存所必需的熱量和維生素。藏民在供奉神龕和做飯時也要用到酥油。我發現酥油還可以用來抵御高原地區強烈的紫外線,每天早晨我都會把酥油抹在臉上和胳膊上。

賣酥油的小販大多來自西藏東部的游牧地區。我還記得吉格姆?詹森曾經教導過我讓牧民繼續其傳統生活方式的重要性。牦牛遷移是青藏高原脆弱生物多樣性的重要組成部分。

我開始思考萬物之間的經濟聯系。我們街區發生的任何事情都與青藏高原的可持續發展息息相關,進而關系到全球氣候變化。所有事物都是相互聯系的,以一種通常不甚明顯但總是存在的方式。

通過修復小型家庭作坊、商鋪、茶室或客棧等傳統民居,人們將不必遷出。街區里有了一個經濟平臺來發展和維系文化,而不是改變或破壞它。人們將繼續住在老街區里,東部的牧民們可以繼續放牧。幾千年來維持草原平衡的放牧模式將存續下去。

(編譯:諶融)