教育家陳梓北27首抗戰歌曲塵封70載重現

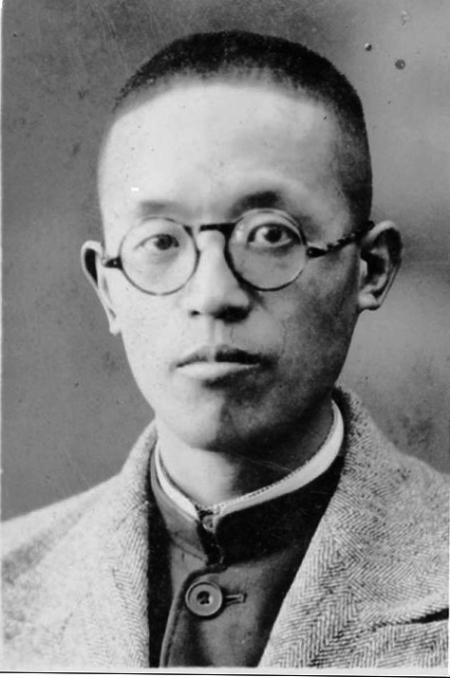

教育家、中國珠算協會創始人之一陳梓北教授 (陳文明 供圖)

中國日報網7月13日電 時值世界反法西斯戰爭暨中國抗日戰爭勝利70周年,全國各地涌現的諸多抗戰回憶故事多與浴血抗敵有關,其實,全民族統一抗日還有一個重要戰場——精神陣地。戲劇、文學、詩歌、報道、繪畫、歌曲、民謠……如今尚有大量抗戰文藝作品散落民間有待整理挖掘。陳文明先生就做了這樣一件有意義的事,他整理了父親陳梓北教授生前的音樂遺稿,一共27首抗戰歌曲。陳梓北教授是中國珠算協會創始人之一,是數學教育家,亦在音樂作曲方面有很高造詣。從歌詞和旋律中,我們似乎看到了那硝煙彌漫的戰場,也看到一個民族不屈的靈魂。陳文明先生與友人文系今共同析文,以示紀念。

這里記錄的是70年前,一個愛國青年的故事,也是一段不容忘記的歷史,更是抗日戰爭中中國文人抗戰的群英譜。而為英雄譜曲的人他叫陳梓北(1905-2001),原名陳志潼,山東黃縣人。1930年畢業于北京師范大學教育系,在開封一師等校任教5年。1935年到日本東京帝國大學留學,攻讀教育科研究生,1937年“七七事變”后憤然回國。參加抗日救亡工作,以教育教員的身份宣傳抗戰,曾編寫抗戰周刊、戰教周刊等。1942年暑期因積極宣傳抗戰,參加學生運動被國民黨伏牛山工作團(特務組織)逮捕入獄。1940年8月到河南大學教育系任教授直至逝世。他是中國珠算協會的創始人,曾擔任中國珠算協副會長、《珠算》雜志顧問等職。著有《丹麥教育》、《基本珠算講解教程》、《珠算速成簡明教程》等書。

看起來他是一位數學教育家,但是,他在音樂方面也很有造詣。抗戰時期,他在潭頭七七中學(1939年,河南大學遷駐譚頭時創立的中學)擔任過音樂教師,教唱歌,也教作曲的方法;基于對音樂扎實的理論功底和深刻感悟,他還精心研究作曲工具,經過987次實驗,終于在1940年發明了“987型陳氏樂尺”。 “陳氏樂尺”當年被“教育部”認定為全國首創,令人惋惜的是因抗戰而未能正式投產。據河南大學藝術學院教授琚清林說:“陳氏樂尺是樂理的高度濃縮,精通樂理的老師用陳氏樂尺一周可將一年的樂理課教完。”

陳梓北一生創作了大量樂曲,如《抗戰歌曲選》、《遠征進行曲》、《紀念魯迅歌》等,并為嵇文甫詞譜曲創作了《河南大學校歌》和《七七中學校歌》。解放后,他還創作了200余首兒童歌曲。

誰能想到,這樣一位與歌曲作品等身之人的學術專攻居然是教育統計學的專家。也許,數據是最美的音符,音律需要最科學的“運算”。正應了楊叔子(中國科學院院士)先生的那句哲言:科學人文,和而不同。 更令人沒有想到的是,幾十年后他的兒子陳文明(硬筆淡彩畫家)卻又在塵封已久的父親的遺作里發現了從未面世的27首抗戰歌曲。陳梓北教授譜曲的抗戰歌曲大約有100多首,在抗戰時期已經發表有《抗戰歌曲選》。而這27首是其兒子陳文明從自己的父親遺稿中從新整理出來的,據了解后來未有過發表。但是,毫無疑問這些歌曲在抗戰中對鼓舞我國人民斗志,激勵全民族抗戰起到了積極的宣傳作用。今天從新打開它,那是一幅抗日戰爭歷史畫卷,是中華民族經歷的一場史無前例的空前浩劫,也是中華兒女不屈不撓英勇抗爭的民族抗爭史,一種永不泯滅的民族精神,在這里我們看到一個永遠不可征服的民族魂。在抗日戰爭勝利70周年紀念日即將到來的時候,陳文明先生將這27首歌曲奉獻與世人,讓那一個民族不屈的靈魂,永遠回蕩在未來世界和平的上空。告知世界一個具有5000年文明史的民族是不能用武力來征服的,它要從新屹立在世界的前列,實現中華民族偉大的復興。

抗日戰爭的硝煙已經散盡70年了,但當我打開這塵封已久的《抗戰歌曲》時,似乎每一個音符都是射向敵人的子彈,每一句歌詞都是怒吼的炮彈,我們似乎聽到了那隆隆的炮聲和一個被侵略民族的吶喊。旋律中走出一個個民族英雄,他們用筆做刀槍,發出振聾發聵的吼聲。我們更為驚嘆的發現,這27首抗戰歌曲的詞作者竟然是中國歷史上赫赫有名的大文豪和大教育家和大將軍和音樂家。老舍、郭沫若、劉百川、陳梓北、陳俠、光未然、馮玉祥、蕭漢杰、等。關于陳梓北先生如何得到這些詞我們已經無從考證。或許是報刊雜志發表過的,或許是他曾經與這些人有過交往。當陳梓北教授的兒子陳文明發現這些文稿時也難以抑制自己的感情,他記錄下自己的感想,那是對父親的追憶。他把自己的這篇日記題目名為《一口未打開的箱子》:

“父親喜歡音樂。在我很小的時候就記得,每當清晨起來,他總是一邊疊著被子,一邊哼著“小夜曲”。在同齡人中,我們弟兄不用說、最幸運的是老早就接觸到了“DAO、LAI、MI、FA……..”。我還記得,家里在我上小學時就買了二胡和笛子,父親領著我和哥哥一起演奏“滿江紅”和他編寫的歌曲。平時工作之余,他最喜歡作曲,特別是每當有病時,就幾乎成了他創作歌曲的最佳時機。

父親是一位有血性的愛國教師,曾因抗日救國鋃鐺入獄。就在那個年代里,他揮筆創作了大量抗戰歌曲,成為團結民眾勇敢抗戰的激勵號角。他作曲的《家何在?》被不少學校作為音樂練習曲和欣賞曲,他1940年譜寫的“四郊多壘,國仇難忘……”的《河大校歌》鼓舞著歷屆師生迎來今天的新時代。

父親一生謙虛謹慎,樂觀好學。前半生勤勞耕耘在教育事業上,退休后的三十余年里又繼續在珠算研究上傾注畢生的精力。看著滿抽屜“業余”創作的歌曲作品,面對老兒子——我不解地詢問,父親曾饒有風趣地回答說:“那是一口還未打開的箱子!”

是的,這口未打開的“箱子”,直到先父2001年離開人世,也未能啟封。父輩生前說的這口“箱子”,一直困擾著我的思緒,多年來,常常睡下思起,不由想到父親而深感內疚。特別是每逢“9·18”“7·7”這不尋常的日子,就更會拉近我和歷史的距離、引起心中涌動的波瀾。

我2005年退休之后,開始整理父親的音樂作品,武漢的姐姐還專為我寄來了作曲軟件。隨著鍵盤點擊,電腦屏幕上一個一個音符的跳躍,一首首激動人心的歌曲展現在我的面前。我一邊打字,一邊哼頌,父親那熱血沸騰、伏案作曲的情景仿佛就在眼前。可以想象貧困、亡國的舊知識分子激進者為了救國而義無返顧的抗戰心情,并能夠感受到全國同胞以至全世界愛好和平的人們不論男女、不分貧富、不論大人小孩、不分軍人百姓,全力以赴、團結戰斗的英勇氣概。由此,使我對抗戰歷史有了一個實實在在的認識,同時也加深了對父輩的一份理解。

這是一口塵封了超過半個世紀的“箱子”、一口完全不尋常的“箱子”,是一口團結戰斗、解讀歷史的子彈箱、工具箱,又是一口歌頌文明、積極向上、反對野蠻、反對侵略的華夏文化藝術寶箱。

一滴水珠照樣可以折射太陽的五彩光輝。普通人的普通作品可以彌補代表作品的覆蓋不全,以它豐富、鮮活的群眾性,填補歷史章頁的原貌。借此機會,將父親有關抗戰的27首原創作品首次整理發表,以告慰抗日戰爭的全國參戰軍民,弘揚歷史的真實。”