道中華丨中國(guó)青花如何與世界不期而遇?

青花瓷不僅豐富了中國(guó)人自己的生活內(nèi)容,也為世界注入了“中國(guó)藍(lán)”。

素胚勾勒出青花筆鋒濃轉(zhuǎn)淡

瓶身描繪的牡丹一如你初妝

……

周杰倫的《青花瓷》曾經(jīng)風(fēng)靡一時(shí),其驚艷的詞作傳神地講述了中國(guó)非遺青花瓷的制作工藝和極致美感。正是這一抹藍(lán)白,描繪出中國(guó)傳統(tǒng)文化的典雅和厚重。

▲元代·青花龍紋象耳瓶。藍(lán)色的紋飾為何叫青花瓷?“青出于藍(lán)而勝于藍(lán)”準(zhǔn)確地反映了青與藍(lán)的關(guān)系,古人將藍(lán)色顏料叫做某某青,如蘇麻離青、石子青、平等青、回青等。(圖片來(lái)源:大英博物館)

藍(lán)白起中國(guó)

青花瓷,又稱(chēng)白地青花瓷器,它是以氧化鈷為顏料,在素潔的坯體上描繪紋飾,再罩上透明釉,經(jīng)高溫(1300度以上)還原焰一次燒成。還原焰是在空氣供給不充分、燃燒不完全的情況下產(chǎn)生的一種火焰。在還原焰下,欠氧燃燒,鐵的氧化物就會(huì)以氧化亞鐵的形式存在,瓷器表面呈現(xiàn)偏青色。

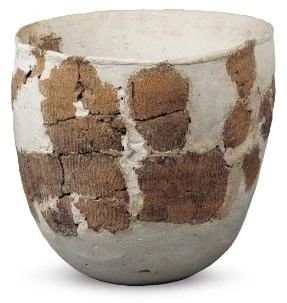

▲江西仙人洞出土的中國(guó)最早的萬(wàn)年陶器。(圖片來(lái)源:中國(guó)國(guó)家博物館)

為了獲得這一抹藍(lán)白,中國(guó)匠人自捏出第一塊陶器始,歷經(jīng)了萬(wàn)年的等待。

魏晉隋唐時(shí)期,以河北邢窯、河南鞏縣窯為代表的北方白瓷系統(tǒng)成熟,構(gòu)建了“南青北白”的瓷器格局,也鋪陳出青花瓷的白底。鞏縣窯的工匠們率先以白胎為底、青花作紋,創(chuàng)造出最早的青花瓷。

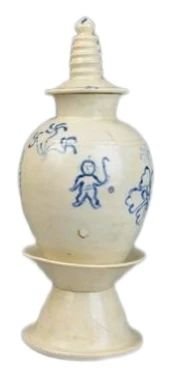

▲唐·鄭州市上街區(qū)峽窩鎮(zhèn)出土的鞏縣窯青花塔式罐。(圖片來(lái)源:河南博物院)

歷經(jīng)唐代的初創(chuàng)、宋代的緩慢發(fā)展,青花瓷在元代的景德鎮(zhèn)走向了成熟,白底純粹,青花翠滴,素凈典雅,開(kāi)辟了彩瓷新時(shí)代。景德鎮(zhèn)也一躍成為世界制瓷中心。

▲元·青花云龍紋罐。元代龍紋多繪于盤(pán)心、瓶腹、罐腹,用作主題紋飾,龍紋四周多加飾海水紋、云氣紋或火焰紋。這類(lèi)大罐紋飾除云龍紋外,還有人物故事圖及牡丹花卉紋等,人物故事圖有鬼谷下山、韓信贈(zèng)金、文姬歸漢、昭君出塞、桃園結(jié)義、三顧茅廬、尉遲恭單鞭救主等歷史故事圖。(圖片來(lái)源:中國(guó)國(guó)家博物館)

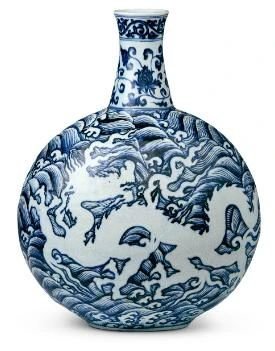

明代,青花瓷工藝進(jìn)一步完善,成為主流的瓷器品類(lèi)。永樂(lè)、宣德時(shí)期,工藝尤為精湛,胎釉精細(xì),造型多樣,紋飾優(yōu)美。這一時(shí)期,所使用的鈷料都是“蘇麻離青”,釉層晶瑩肥厚,色澤濃艷,藍(lán)中泛有黑斑,黑斑和濃艷的青藍(lán)色相映成趣,頗具水墨畫(huà)般的美感,人稱(chēng)“永宣青花”。

▲明宣德·青花海水云龍紋扁瓷瓶。景德鎮(zhèn)御窯廠制造。腹部?jī)擅骘棟M青花海水,各有一條白龍,揚(yáng)爪騰身,出沒(méi)于驚濤駭浪之中,頸部用青花飾以卷草紋、纏枝蓮紋各一道。(圖片來(lái)源:中國(guó)國(guó)家博物館)

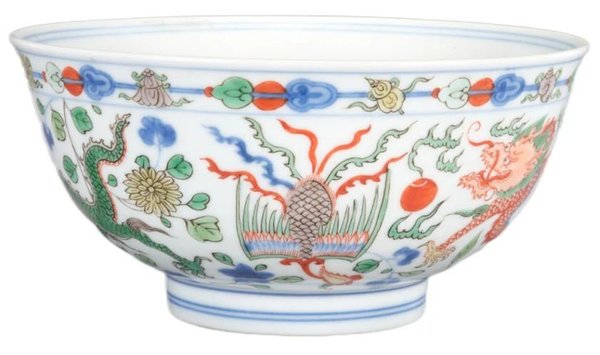

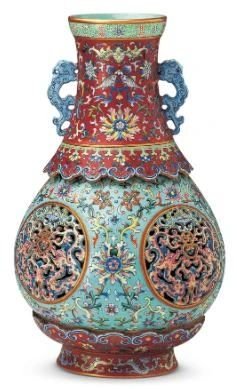

清代,康熙時(shí)的“五彩青花”將青花瓷工藝推向了頂峰。乾隆以后因粉彩瓷的發(fā)展而逐漸走向衰落,雖在光緒時(shí)一度中興,最終無(wú)法延續(xù)康熙朝的盛勢(shì)。

▲清康熙·五彩龍鳳紋碗。(圖片來(lái)源:故宮博物院)

▲清乾隆·粉彩鏤雕夔龍紋轉(zhuǎn)心瓶。(圖片來(lái)源:中國(guó)國(guó)家博物館)

塑造世界的“中國(guó)藍(lán)”

青花瓷的發(fā)明、發(fā)展不僅豐富了中國(guó)人自己的生活內(nèi)容,也為世界注入了“中國(guó)藍(lán)”。

早在漢代,中國(guó)瓷器就通過(guò)陸上和海上絲綢之路運(yùn)銷(xiāo)東南亞、印度次大陸和西亞等地區(qū)。唐宋以降,造船技術(shù)進(jìn)步、航海事業(yè)快速發(fā)展,航路范圍進(jìn)一步擴(kuò)展,如日本、印度、埃及等國(guó)以及波斯灣地區(qū)都發(fā)現(xiàn)有唐代青瓷。日本陶器學(xué)家三上次男將這條連接?xùn)|西方的陶瓷紐帶稱(chēng)為“陶瓷之路”。

▲陶瓷運(yùn)輸?shù)闹饕溃汉I辖z綢之路。(圖片來(lái)源:澎湃新聞)

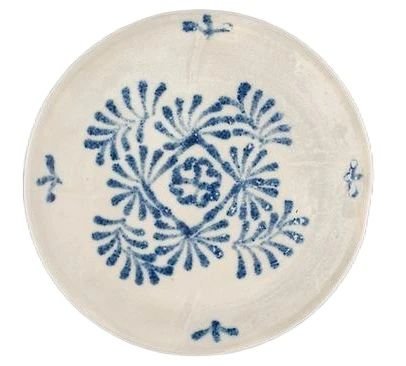

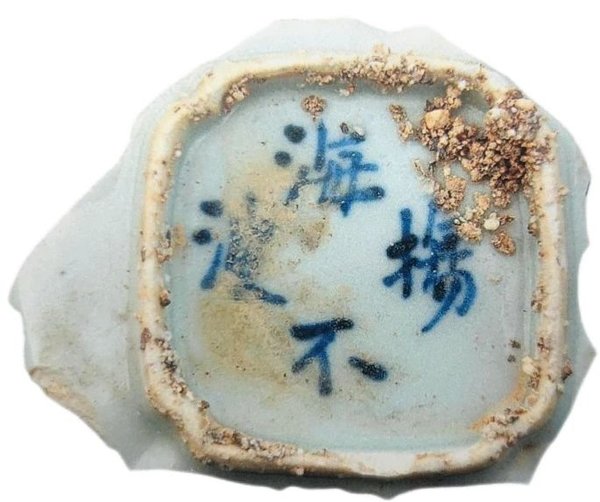

唐代,在開(kāi)往西亞的一艘木質(zhì)帆船的船艙內(nèi),成堆的長(zhǎng)沙窯青瓷中孤獨(dú)地躺著幾件來(lái)自河南鞏縣窯的青花瓷,它們是外銷(xiāo)瓷的新成員,能否捕獲客人的喜愛(ài)尚不可知。不幸地是,這艘船最終在今印尼勿里洞島海域沉沒(méi),沒(méi)能到達(dá)目的地。它就是著名的“黑石號(hào)”沉船。如果當(dāng)時(shí)“海不揚(yáng)波”,中國(guó)瓷器也許會(huì)講述另外一段傳世佳話。

▲“黑石號(hào)”出水的唐代青花藻紋瓷碟。(圖片來(lái)源:新加坡藝術(shù)科學(xué)博物館)

▲明·青花“海不揚(yáng)波”底款。景德鎮(zhèn)觀音閣遺址出土。寓意出海瓷器能安全到達(dá)目的地的祝愿。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

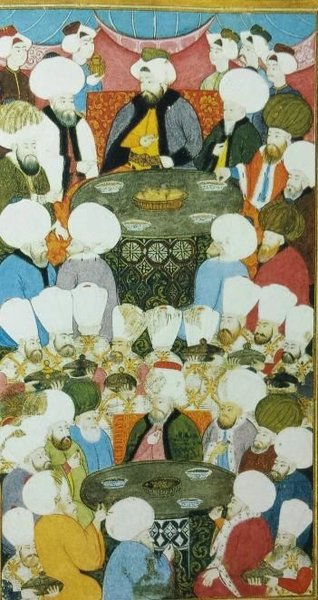

元代青花瓷工藝成熟,大量生產(chǎn),成為外銷(xiāo)瓷的主要品種,主要運(yùn)往中東地區(qū),特別是今天的伊朗和土耳其。外銷(xiāo)瓷元青花以大盤(pán)和大罐為主。據(jù)《瀛涯勝覽》記載,當(dāng)?shù)啬滤沽值娘嬍沉?xí)慣是“用盤(pán)滿盛其飯,澆酥油湯汁,以手撮入口中而食”,而談到餐具時(shí)說(shuō):“最喜中國(guó)青花瓷器……”

▲元·青花魚(yú)藻紋大盤(pán)。土耳其托普卡比博物館藏。(圖片來(lái)源:認(rèn)識(shí)China從景德鎮(zhèn)開(kāi)始網(wǎng))

▲波斯細(xì)密畫(huà)中貴族使用青花瓷作為餐具圍桌共食。(圖片來(lái)源:湖南博物院)

明代,從洪武到宣德時(shí)期,尤其是受到鄭和下西洋影響,中國(guó)的瓷器開(kāi)始走向海外,不但數(shù)量增加,銷(xiāo)售范圍也有所突破,擴(kuò)大到了印度洋、阿拉伯半島和非洲東部,并借由阿拉伯商人傳輸?shù)礁鼮閺V闊的地區(qū)。

▲非洲肯尼亞出土的明代青花瓷碗。(圖片來(lái)源:認(rèn)識(shí)China從景德鎮(zhèn)開(kāi)始網(wǎng))

15世紀(jì),中西航路打通,大航海時(shí)代開(kāi)始。1602年,荷蘭率先成立了東印度公司,葡萄牙、英國(guó)等緊隨其后,開(kāi)展對(duì)華貿(mào)易。大量中國(guó)瓷器進(jìn)入到西方國(guó)家。以“克拉克瓷”為代表的中國(guó)青花瓷被譽(yù)為青花中的瑰寶,深受歐洲人追捧。

▲英國(guó)·明代松鹿紋克拉克瓷盤(pán)。荷蘭人奪獲得的一艘名為“克拉克號(hào)”的葡萄牙商船,在上面發(fā)現(xiàn)了大量的中國(guó)青花瓷器而得名。(圖片來(lái)源:維多利亞與阿拉伯特博物館)

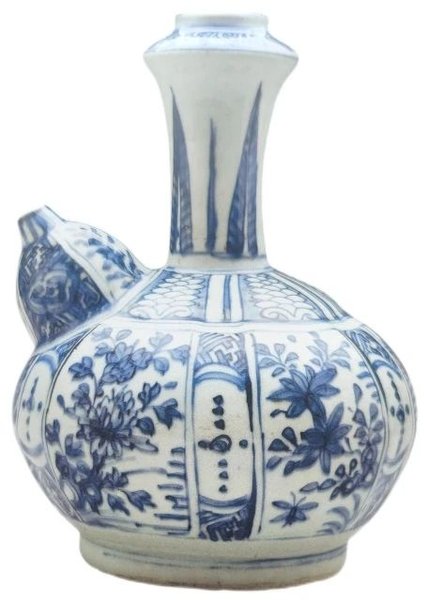

▲明·青花四季花卉紋克拉克瓷軍持。軍持在梵語(yǔ)中被稱(chēng)為Kundika,即凈瓶,既可作為禮器又可作為實(shí)用凈手器,其原型可能出于印度,因其可作為宗教禮器,用于每日禱告前的小凈,后來(lái)就廣泛流行于以伊斯蘭教為主的西亞和部分南亞地區(qū)。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

文明互鑒 不期而遇

元明清時(shí)期,青花外銷(xiāo)瓷的式樣造型,受到很多外來(lái)文化的影響,尤其是波斯的伊斯蘭文化。

元代青花瓷從造型上早已注意到外銷(xiāo)的特殊需求,許多器物均針對(duì)伊斯蘭世界而設(shè)計(jì),故而在波斯受到上層社會(huì)的歡迎。自明嘉靖之后至清代,青花瓷的造型變化日新月異,從一開(kāi)始的中國(guó)傳統(tǒng)樣式作為出口主力,到訂制青花瓷外銷(xiāo),外銷(xiāo)瓷的獨(dú)特魅力得到進(jìn)一步彰顯。

比如,在器型、圖案上的融合。中國(guó)傳統(tǒng)的瓷器器形融入西方文化圖案元素,以紋章瓷為代表。中國(guó)的青花瓷工藝、圖案塑造域外器形的做法也很常見(jiàn)。

▲明正德·景德鎮(zhèn)窯為葡萄牙王室定燒的青花紋章執(zhí)壺。紋章瓷屬于定燒瓷,它既保留有中國(guó)傳統(tǒng)瓷器工藝精湛、細(xì)膩、優(yōu)美的特點(diǎn),又能反映出當(dāng)時(shí)歐洲裝飾藝術(shù)精美、典雅、華麗的風(fēng)格。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

▲清康熙·青花塔爾博特紋章八方盤(pán)。盤(pán)為八方形,口沿裝飾細(xì)小蓮瓣紋和連錢(qián)紋,盤(pán)壁繪制中國(guó)傳統(tǒng)的博古圖案。盤(pán)心的紋章為牛津主教威廉·塔爾博特所有。此盤(pán)是他訂制的瓷器,紋飾上采用了中國(guó)元素,而造型則采用了當(dāng)時(shí)歐洲流行的銀器樣式。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

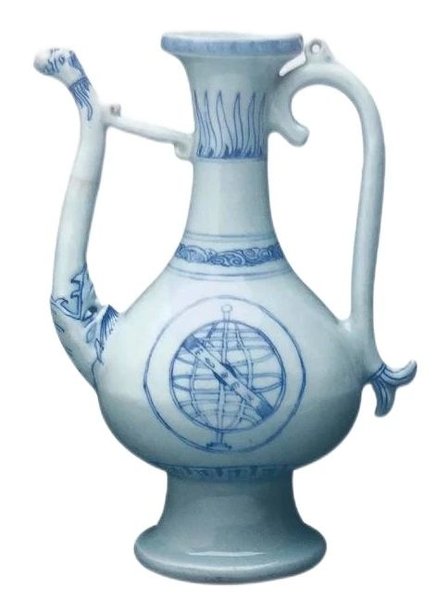

▲明永樂(lè)·青花纏枝花卉紋波斯式執(zhí)壺與阿富汗赫拉特銅執(zhí)壺的比較。(圖片來(lái)源:《大英博物館中國(guó)簡(jiǎn)史》)

再比如,在創(chuàng)作題材上的交流交融。中國(guó)經(jīng)典文學(xué)著作通過(guò)陶瓷載體,以喜聞樂(lè)見(jiàn)的畫(huà)面形式對(duì)外輸出,讓世界了解、感知中國(guó)深邃、恢弘的中華文明。元雜劇《西廂記》的故事成為進(jìn)入西方世界最為重要的文學(xué)題材。1780年,著名的英國(guó)陶藝家托馬斯 明頓還編織了一段類(lèi)似的凄美愛(ài)情故事,被稱(chēng)作英國(guó)“羅密歐與朱麗葉”和中國(guó)“梁山伯與祝英臺(tái)”的組合版。

▲清·康熙《西廂記》青花瓷盤(pán)。崔鶯鶯和紅娘在窗外,聆聽(tīng)張生在晚上彈琵琶。(圖片來(lái)源:維多利亞與阿拉伯特博物館)

17世紀(jì),青花瓷流行于歐洲。當(dāng)時(shí)歐洲貴族和富商對(duì)中國(guó)風(fēng)光和文化的想象主要來(lái)自中國(guó)外銷(xiāo)瓷的裝飾紋樣。特別是中國(guó)的山水、樓閣等場(chǎng)景,成為被廣泛模仿的元素,其中尤以柳樹(shù)最受追捧,故而被稱(chēng)作“柳藍(lán)瓷”。

▲清乾隆·青花中國(guó)山水圖。(圖片來(lái)源:維多利亞與阿拉伯特博物館)

▲英國(guó)青花亭臺(tái)樓閣山水圖六角盤(pán)。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

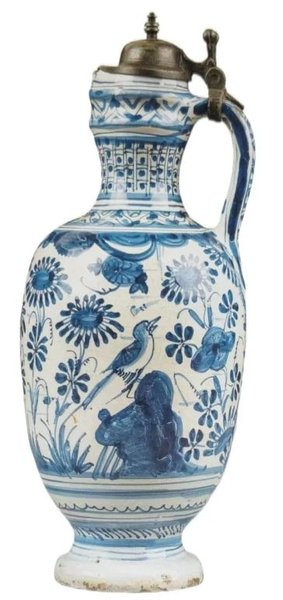

由于外銷(xiāo)瓷的影響,歐洲開(kāi)始對(duì)中國(guó)青花瓷進(jìn)行仿制,形成多樣的青花文化。1584年,荷蘭開(kāi)始通過(guò)多種途徑進(jìn)口中國(guó)投資的釉料和青花料,試燒青花瓷。鹿特丹附近的小鎮(zhèn)代爾夫特在17世紀(jì)已經(jīng)能仿造出中國(guó)青花風(fēng)格的白地藍(lán)彩軟陶,稱(chēng)作代爾夫特藍(lán)陶,成為荷蘭陶瓷生產(chǎn)重鎮(zhèn),產(chǎn)品更是歐洲優(yōu)質(zhì)錫釉陶的代表。

▲代爾夫特仿青花花鳥(niǎo)紋把壺。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

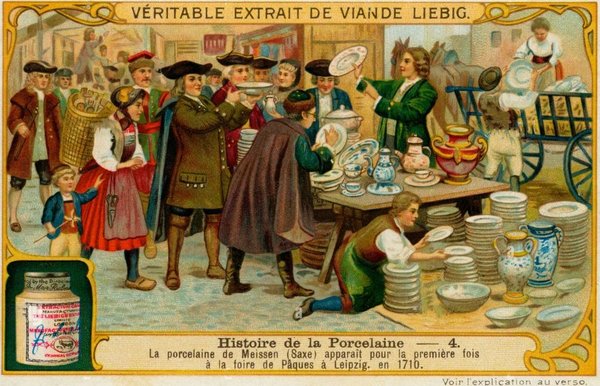

▲1710年,德國(guó)邁森仿制瓷器在萊比錫復(fù)活節(jié)博覽會(huì)上首次展出和出售。(圖片來(lái)源:《瓷器史》)

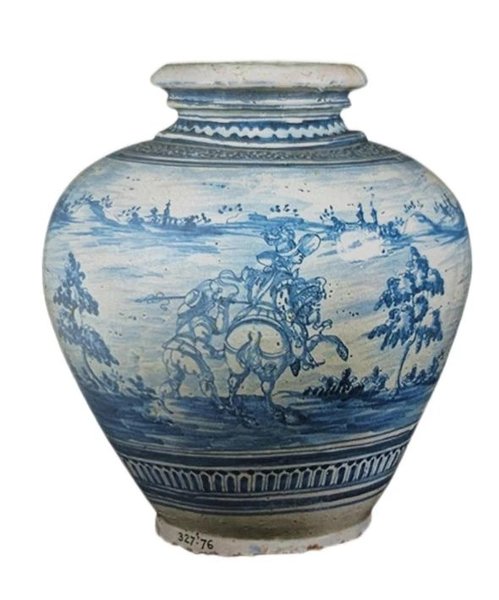

1956年前后,西班牙托萊多附近的塔拉維拉和德拉雷納先后建立起以模仿中國(guó)瓷器為主的錫釉陶廠。

▲塔拉維拉青花西洋人物紋罐。(圖片來(lái)源:《瓷器改變世界》)

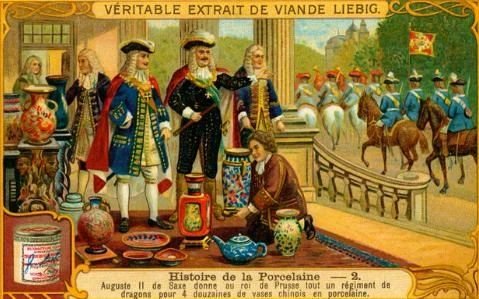

中國(guó)青花瓷深度融入歐洲貴族的生活。1717年,波蘭國(guó)王奧古斯特二世為了得到普魯士帝國(guó)腓特烈·威廉一世的12748件中國(guó)瓷器,以整個(gè)“薩克森近衛(wèi)龍騎兵團(tuán)”600名龍騎兵去交換,這些瓷器也由此得名“龍騎兵瓶”或“近衛(wèi)花瓶”。

▲“近衛(wèi)花瓶”交換示意圖。(圖片來(lái)源:《瓷器史》)

▲意大利文藝復(fù)習(xí)時(shí)期,喬瓦尼·貝里尼油畫(huà)《諸神的盛宴》中3件大的青花瓷盤(pán)格外醒目。(圖片來(lái)源:美國(guó)國(guó)家美術(shù)館)

外銷(xiāo)瓷作為中外貿(mào)易中的一種商品,是中西文化融合碰撞的結(jié)果。中國(guó)外銷(xiāo)瓷藝術(shù)凝聚了古代制瓷匠人的智慧,代表中國(guó)先進(jìn)制瓷技術(shù)和高超審美素養(yǎng),也在特殊的歷史機(jī)緣下成為中西文化交流、文明互鑒的紐帶和橋梁。

江西省景德鎮(zhèn)市民宗局對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)

- 今日新,日日新,啟程!

- 馬克林 | 新疆:從歷史的視角看未來(lái)的前景展望

- 喀什論道| 澳門(mén)大學(xué)潘維教授:從新中國(guó)治疆方略看 “鑄牢中華民族共同體意識(shí)”的意義

- 潘岳:多元一體在新疆

- “道中華”東北亞區(qū)域研究國(guó)際會(huì)議在連召開(kāi)

- 把祖先留下的這份珍貴財(cái)富世世代代傳下去!

- 金樽美酒:“胡傅溫酒樽”上的民族交融華章

- 元明皇帝青睞的土司,為什么被雍正嫌棄——《木府風(fēng)云》背后的改土歸流秘辛

- 美國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈上游面臨新一輪通脹壓力 消費(fèi)者對(duì)關(guān)稅影響持續(xù)擔(dān)憂

- “兩新”政策實(shí)施一年多來(lái)成效明顯

- 全國(guó)鐵路建設(shè)再推進(jìn) 前7月完成固定資產(chǎn)投資4330億元

- 特朗普希望盡快舉行美俄烏三方會(huì)議

- 以總理辦公室:一次性釋放所有被扣押人員是停火前提

- 普京:調(diào)解烏克蘭危機(jī)的基礎(chǔ)是消除其成因

- 俄烏稱(chēng)繼續(xù)擊落對(duì)方來(lái)襲空中目標(biāo)

- 違法和不良信息舉報(bào)

- 互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證10120170006

- 信息網(wǎng)絡(luò)傳播視聽(tīng)節(jié)目許可證0108263號(hào)

- 京公網(wǎng)安備11010502032503號(hào)

- 京網(wǎng)文[2011]0283-097號(hào)

- 京ICP備13028878號(hào)-6

Content@chinadaily.com.cn