大學是知識傳承和創新的重要場所,也是莘莘學子的人格養成之所。大學里的博物館、校史館、老建筑等,不僅流淌著高校的精神音符,也承載著深厚的家國情懷。文脈賡續,弦歌不輟,走進西安交通大學的西遷博物館,觸摸一段“打起背包就出發”的燃情歲月。

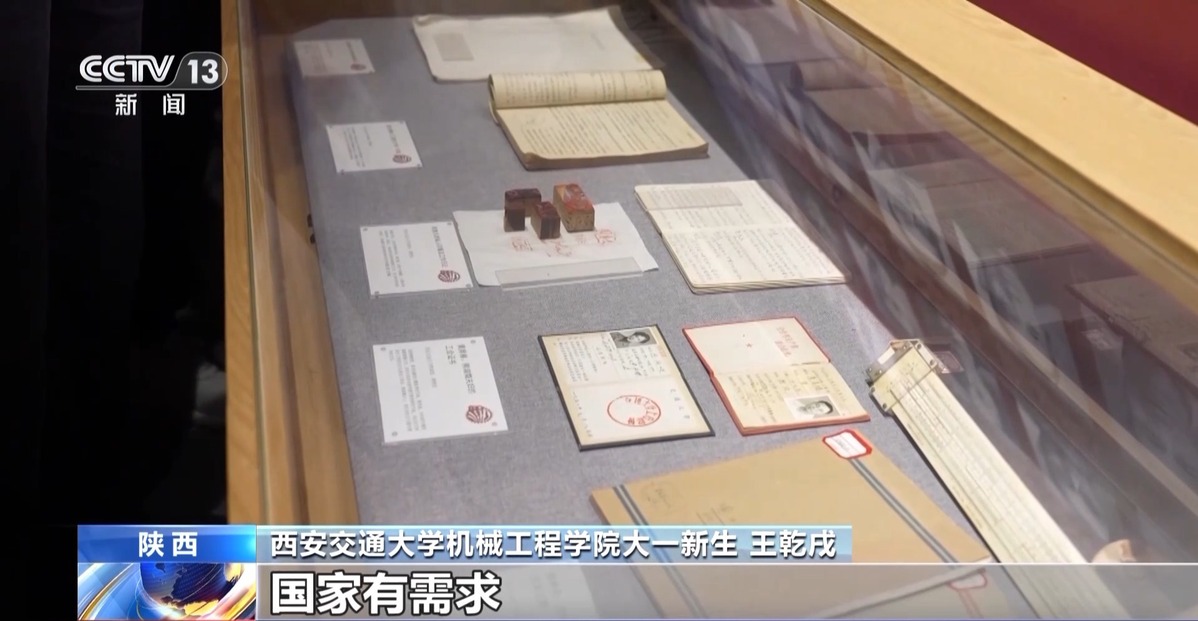

新學期伊始,西安交通大學大一新生集體走進學校西遷博物館,共同開啟一堂跨越時空的沉浸式“大思政課”。麥田選址的老照片、西遷教授講義教具等2000余件珍貴展品,講述著交大師生篳路藍縷西遷創業的艱苦歷程。

西安交通大學機械工程學院大一新生 王乾戌: 印象最深刻的是,一位西遷老教授的筆記。他(老教授)經常把筆記本揣在懷里,無論環境多么艱苦,每日學習,一絲不茍,為國付出。我感受到了他們勇敢向前的意志,也感受到他們聽黨指揮跟黨走這樣的一個精神,有這樣的精神沐浴著,我相信我也會成為西遷精神的新一代繼承者,國家有需求,我就隨時挺身而出。

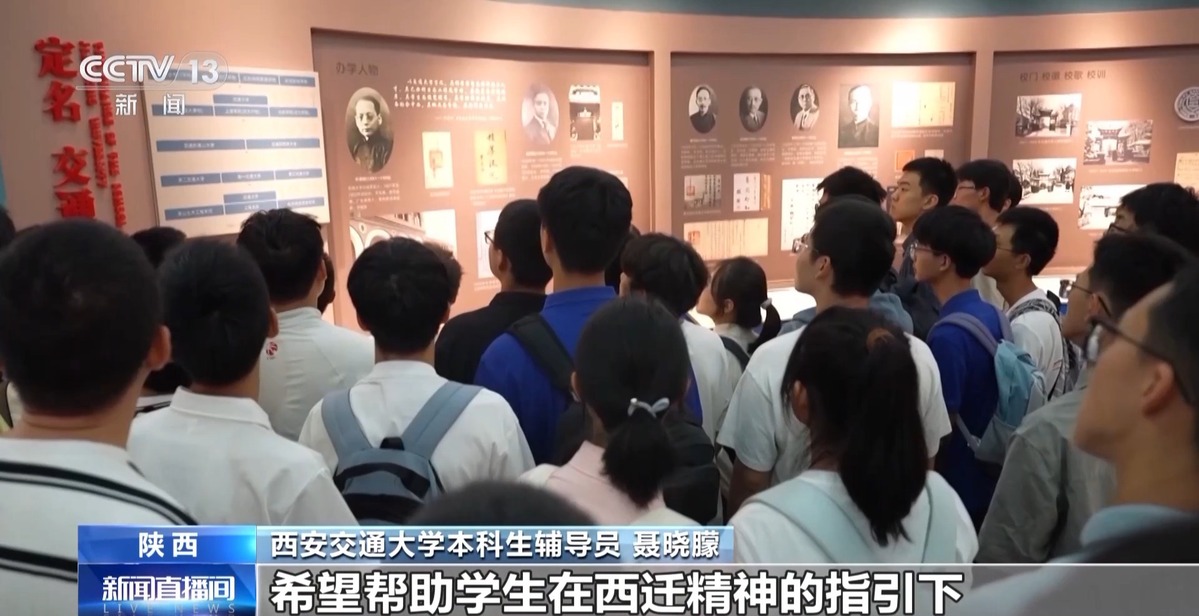

西安交通大學本科生輔導員 聶曉朦: 西遷本身就是一部充滿愛國情懷的壯麗史詩。我們把西遷精神的傳承,作為新生養成教育的重要部分,希望幫助學生在西遷精神的指引下,找到屬于自己的方向,讓大家真正理解什么叫國之所需,我之所向。

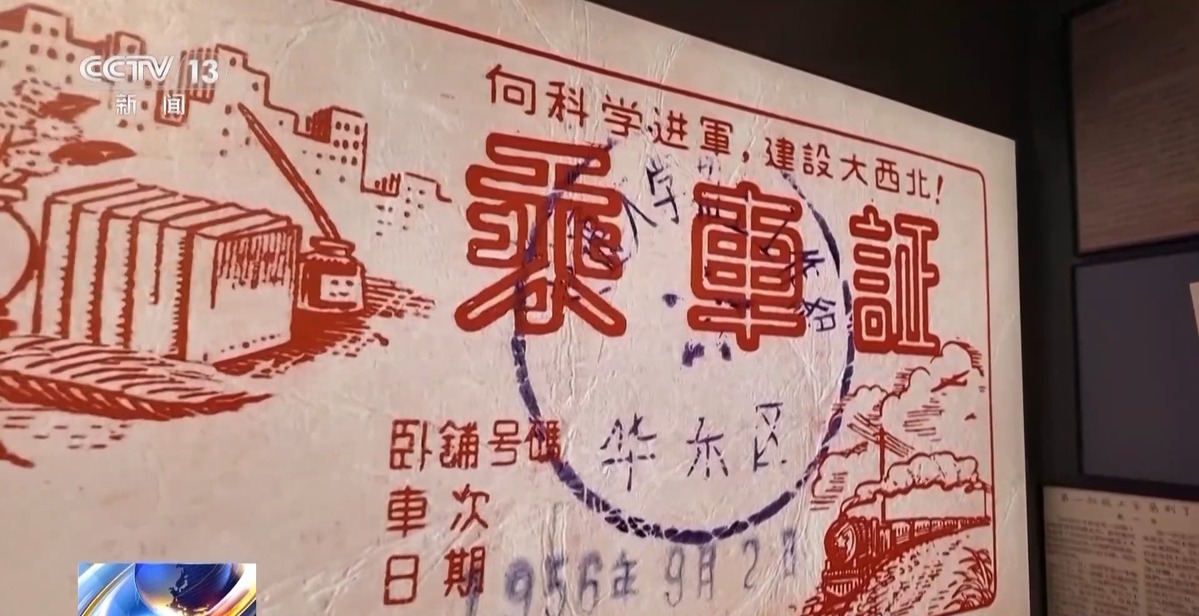

新中國成立之初,百廢待興,西部作為我國的戰略要地和穩固的后方,其建設發展事關社會主義事業發展全局。為配合“一五”計劃中工業布局調整的戰略方針,交大師生踏上了西遷創業之路。

西安交通大學檔案館 博物館館長 呂青: 國家開展“一五”計劃,當時西部其實只有一所高等工業院校,1956年中央決定把交通大學由上海內遷到西安。

面對黨和國家的召喚,1956年,1400多名教工、近3000名學生毅然踏上西行的列車。陳列柜里這張粉色的乘車證,是交大西遷的歷史見證,上面這則“向科學進軍,建設大西北!”的豪邁宣言,凝聚著那代知識分子的家國情懷。

西安交通大學西遷老教授 朱繼洲: “西遷精神”的核心是愛國主義,精髓是聽黨指揮跟黨走,與黨和國家、與民族和人民同呼吸、共命運。很多老先生率先垂范,這里我特別介紹鐘兆琳教授,中國電機之父,周恩來總理專門請人轉達給他,說鐘先生你年紀大了,夫人身體也不好,你可以留在上海。鐘先生說,我是第一個舉手贊成遷校的,我不去,那就是失信于西安人民。所以當時我們就積極報名,大家都來了。

打起背包就出發

開創一片新天地

從繁華上海,到蒼茫西北,“打起背包就出發”的青春,讓許多人動容。展廳內,這臺臥式銑床是首批從上海運抵西安的核心設備之一,它與數千箱圖書、精密儀器一起被精心打包,在綿延千里的鐵軌上,顛簸了整整40多個小時,最終完好無損抵達西安,有力支撐了西遷后交大的教學和科研。

交大西遷博物館講解員 邢夏菡: 那么遠的路途、那么艱辛的搬運,當時雖然學校的條件很艱苦,但是依然要給學生最好的實踐平臺,希望學生在西北繼續為國家發光發熱。當時西安生活條件困苦,任務又如此繁重,加上交通不便,但是我們沒有因為遷校晚開一天學,沒有因為搬遷少開一節課,也沒有因為安裝遲開一門實驗。

雖然困難重重,但西遷的師生們以忘我的拼搏和苦干實干,很快就開創出一片新天地。這張震撼的老照片記錄著20世紀50年代交大運動會上,摩托車隊英姿颯爽的表演,沈網珍正是車隊一員,她說,這是屬于他們火熱的青春。

西安交通大學1953級校友 沈網珍: 我們還有射箭、航模、體操十幾個社團。我們當時校園里流傳著一句話“哪里有事業,哪里有愛,哪里就是家。”從上海來西安,我從來沒有后悔過。

賡續“西遷精神”

服務國家服務社會

時光荏苒,近70年過去了,西遷精神已通過一節節黨課、一場場社會實踐、一次次科技創新,深植于每一位交大學子心中。如今,西安交通大學已培養各類人才超30萬,創造科研成果3萬余項。新一代交大人正賡續“西遷精神”,接續著這曲“向西而歌”的青春和聲。

西安交通大學電氣工程學院博士生 穆程剛: 西遷精神是一種家國情懷,更是一種責任擔當,已經融入了我們每個人的血脈當中。我的目標,就是將個人科研與國家重大戰略需求相融合,力爭做出真正服務國家、服務社會的成果,讓西遷精神在中華民族偉大復興的征程中綻放出更加耀眼的光芒。