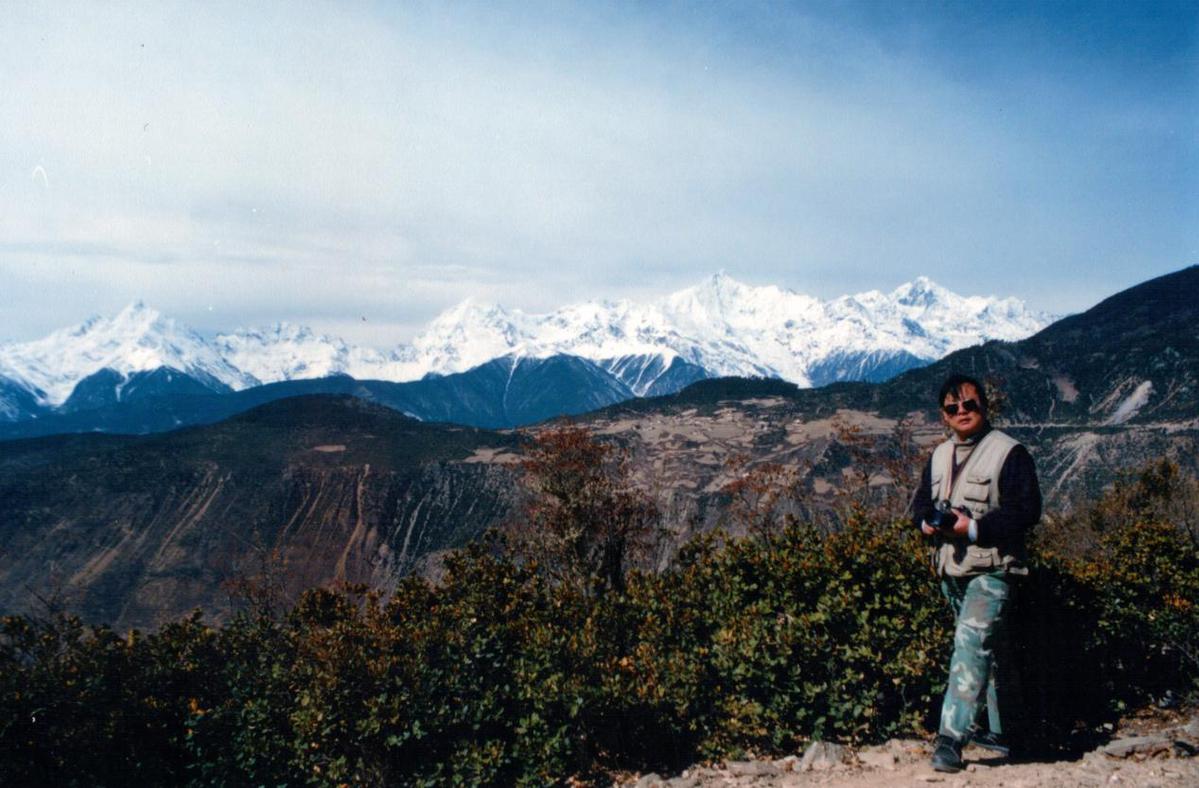

1996年10月,周雪松在香格里拉白馬雪山、梅里雪山調研(受訪者供圖)

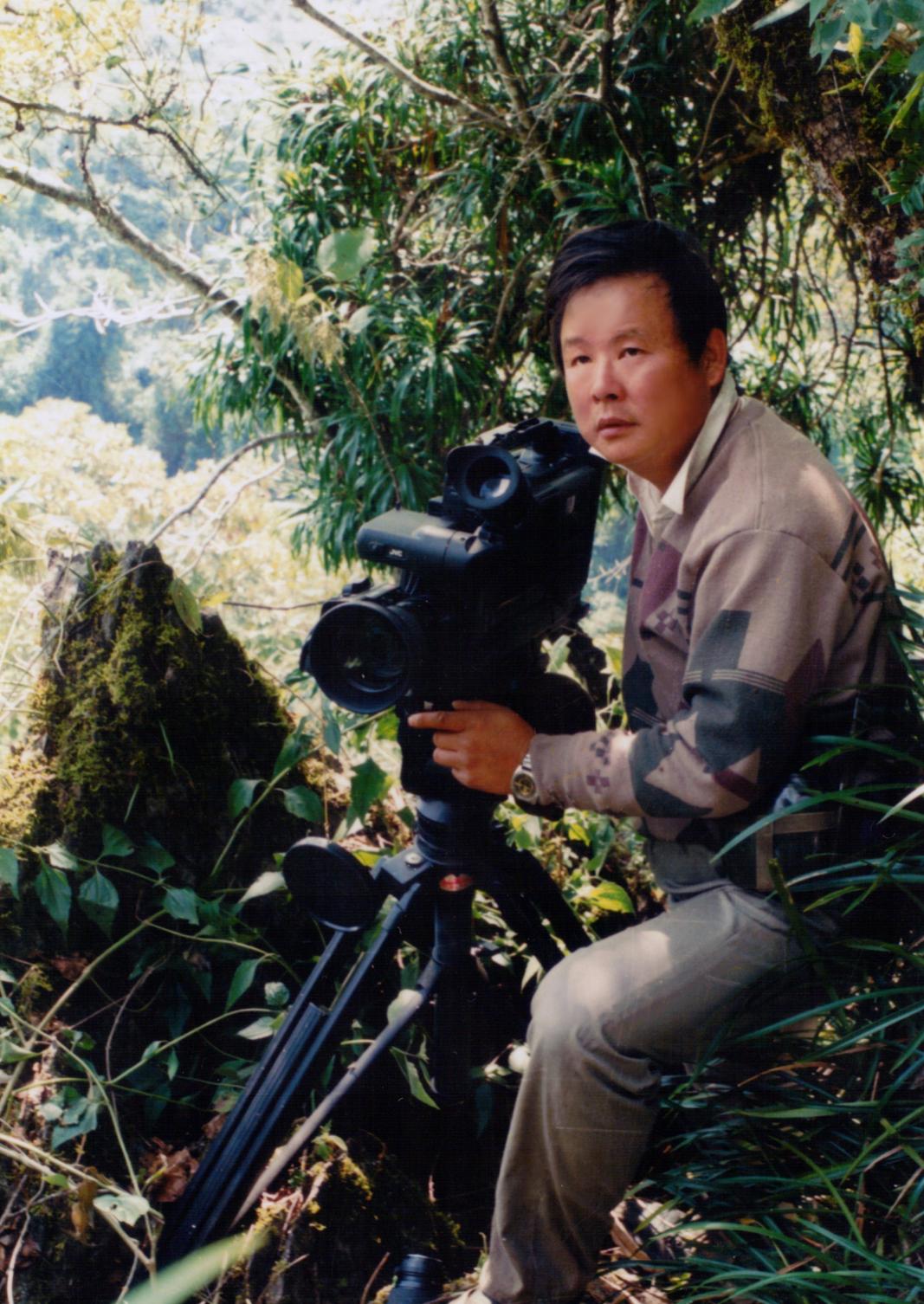

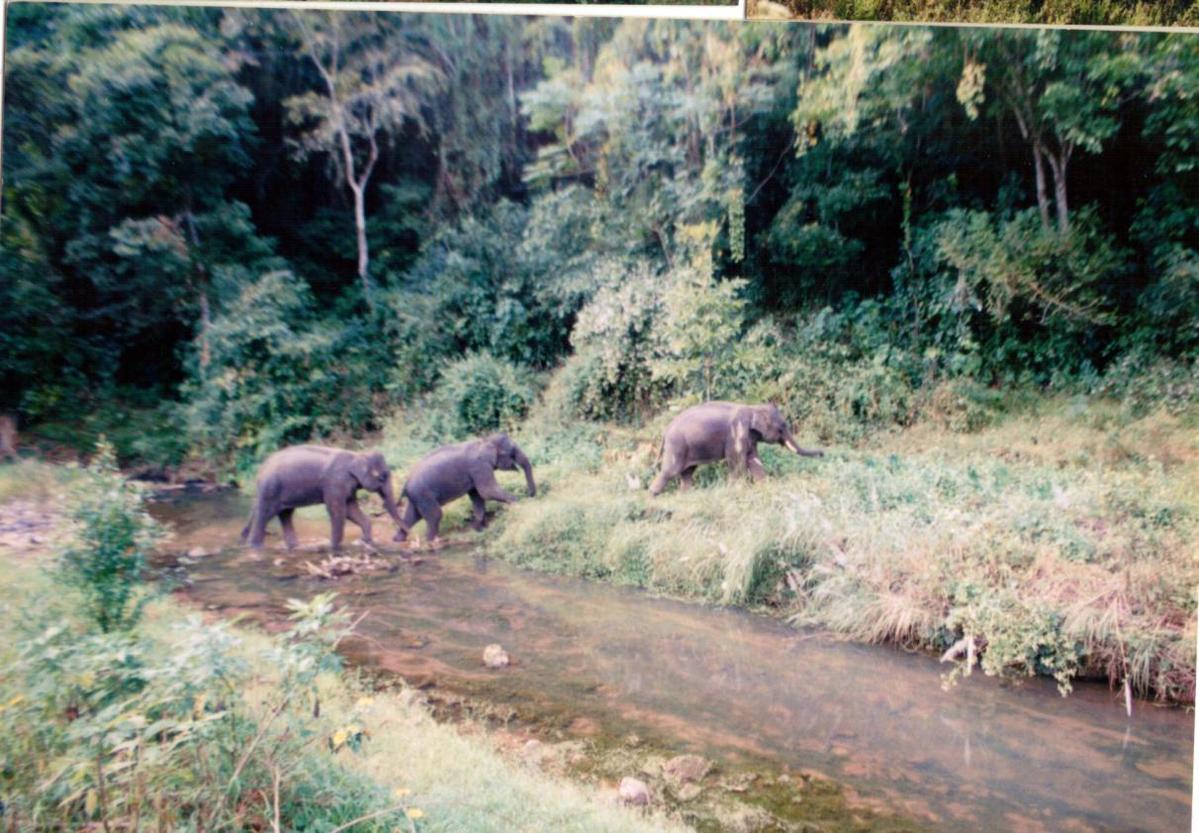

1997年8月,周雪松在南滾河“追象”(受訪者供圖)

1996年11月,周雪松在臨滄南滾河下班老“追象”(受訪者供圖)

他是一名教師,勤勤懇懇、兢兢業業工作了46年至退休;他是一名野生動植物攝影、攝像師,前20年特別關注野生亞洲象(以下簡稱“野象”),后20年潛心做蝴蝶谷生物多樣性保護;他是一名成績斐然的生物多樣性保護者,多年來堅守保護一線,用腳步“丈量”了云南的100多個自然保護區,用攝像機記錄云南的生物多樣性變遷。他,就是“追象人”周雪松。

從小就向往當個地質隊員 搞野外勘察

1959年,籍貫上海市的周雪松出生于一個衛國戍邊的軍人家庭,兒時所接受的基礎教育要求學工、學農、學軍全面發展,成為有知識、有文化、有社會主義覺悟的勞動者。那時,學校的課外學習內容多與生產和勞動相結合,倡導回歸自然、學以致用。學校有各種各樣的課外興趣組,比如地理組(含氣象小組、天文小組)、生物組(含植物小組、動物小組)、電工組(含電工小組、無線電小組)等等。其中,地理組經常會有老師帶著去到普陀山、黃山、廬山這些地方開展野營活動。“小時候覺得特別好玩,從小就非常向往今后當個地質隊員,搞野外勘察,這也是我兒時向往的職業。”周雪松說。

因為當時的地理組很受歡迎,周雪松一直沒報上名。之后,當看到高年級同學自己動手做耳機、做礦石收音機、做單管收音機等......通過這些簡陋裝置就能收聽到無線電廣播時,周雪松覺得很神奇,于是便加入了無線電小組。到初中畢業時,周雪松已經會自己組裝“五管超外差半導體收音機”。

1974年下鄉,當了三年知青后,1977年進工廠當了技術工人的周雪松,由于有著較強的電工、電子技術基礎和動手能力,很快就成為了所在企業電工、自動控制的技術骨干。

1980年,從小就喜愛讀書的周雪松在昆明的“第一屆春城書市”上購買了一大堆各類圖書帶回工廠閱讀,其中一本名為《野生的愛爾莎》的書,敘述了主人公在肯尼亞收養小獅子后放歸大自然的故事讓他深受感動,這對他后來熱愛環保事業產生了巨大的影響。

1985年,從華南理工大學(原華南工學院)工業自動化系自動控制專業畢業的周雪松,從原企業調入西南林業大學(原西南林學院)工作。

據周雪松介紹,當時的西南林學院沒有與工業自動控制相關的專業,但學校急需懂攝影、精通電子技術的人員從事電化教學工作。電化教學與攝影、攝像、計算機技術、多媒體技術相關,主要是為了解決遠程教育問題,使教學資源得以重復利用而興起的一門學科,從而彌補學校師資力量不足。電教工作就是負責把專家、教授以及外教的教學資料通過影像、音頻、計算機數據等的形式記錄下來,之后能夠重復利用的先進教育手段。

盡管此后周雪松的工作都與“電”緊密聯系,但成為一名親近大自然,從事野外工作的夢想仍隱隱留在心底。

初到學校的他,學校便安排到上海華東師范大學進修電化教學專業,一年后重回學校開始工作,從那以后便逐漸接觸學校開展的野外調查工作。

得益于在西南林學院的工作環境,周雪松能有很多機會接觸生物學科,那時的他可以經常和其他老師一起外出搞野外調查、采標本。“我就負責影像資料收集,最后做成視頻和課件,那時的我因工作需要,常接觸與生物、自然有關的各個學科,工作閑暇時,也會悄悄到學校教室里旁聽各種課程。”周雪松說。

大多野生動物都生活在森林的邊緣

在周雪松的記憶里,最初接觸野象是在1991年,當時學校與世界自然基金會(WWF)有一個橫向合作項目,雙方希望在西雙版納國家級自然保護區內外開展旨在固定耕地、杜絕毀林開荒的混農林業(示范)項目(簡稱“WWF項目”)。而在當時攝影、攝像是一項非常專業的技術,所以周雪松被WWF聘任為該項目的專職攝影、攝像師。當時WWF交給他一臺專業攝像機,負責拍攝WWF在西雙版納的工作情況。從那時起,周雪松便開始接觸拍攝野生動植物方面的工作,而彼時的他還是學校后勤一個科室的領導,負責全校水電、修繕、貴重儀器設備的論證、采購等工作,因此只能以志愿者的身份,利用假期從事WWF項目。

為了能全身心做好一件事,權衡利弊后,1996年7月,周雪松辭去了科室領導的職務,全身心參與學校與全球環境基金會(GEF)的合作項目(簡稱“GEF項目”)。期間,周雪松還到國外學習生物攝影、攝像技術、生物多樣性保護知識、非線性編輯技術等。通過長期跟隨國內外專家學習,深入與同行間的交流、學習,使他學到了極專業的生物攝影、攝像技術、電視制片技術,儲備了豐富的生物學、地理學知識。

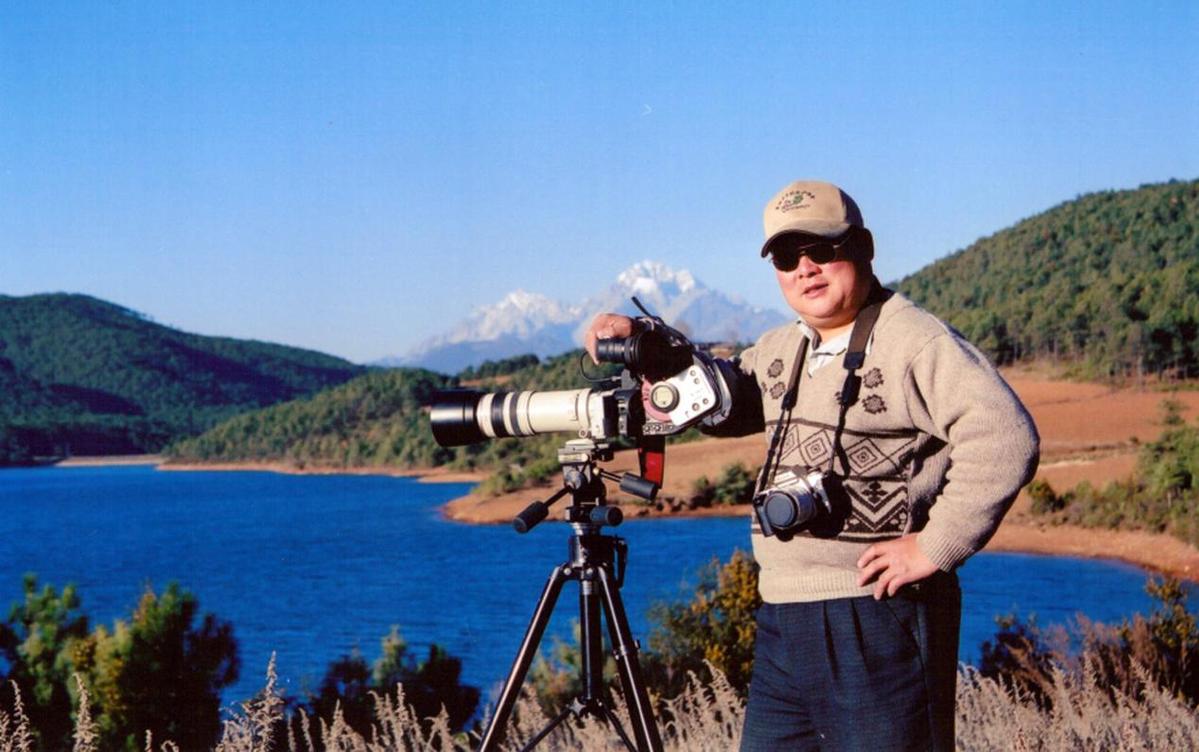

2003年1月,周雪松參加TNC拉市海項目(受訪者供圖)

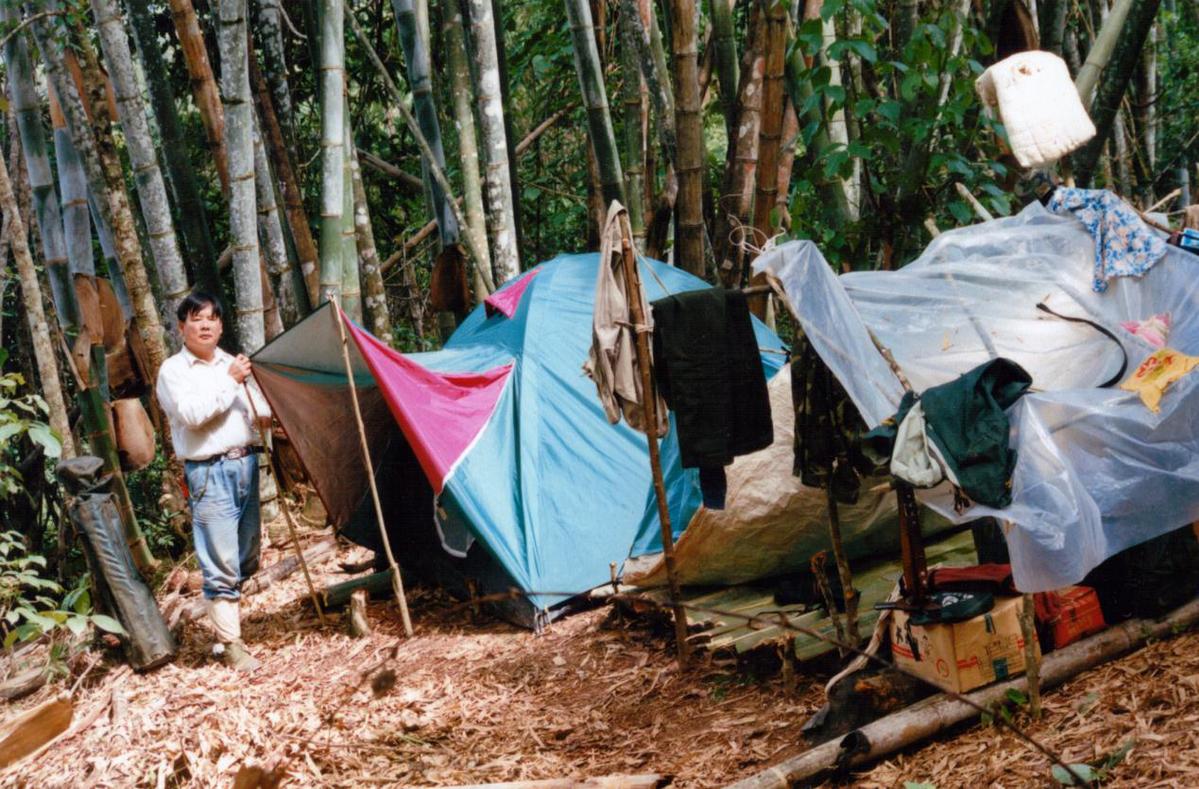

1997年7月,在南滾河石頭寨營地(受訪者供圖)

當時的周雪松年輕氣盛,干勁特別大,為了追蹤野象,多次穿越了西雙版納的原始森林。第一次穿越是從野象谷(那時叫三叉河)出發,穿越勐養西片區原始森林后到“大河邊”的瀾滄江邊出來。第二次穿越了勐養東片區,從跳壩河進原始森林,穿越孔明山后沿羅梭江到勐侖。第三次膽子就更大了,直接經“大臭水”穿越到南平老寨,再到南平新寨,穿越了勐臘的尚勇片區。這期間,吃住行都在原始森林里。

在多次穿越原始森林后,周雪松發現,除了樹棲動物和鳥類,多數野生動物其實并不生活在原始森林深處,而大多野生動物都生活在森林的邊緣。2009年至2012年期間周雪松對西雙版納國家級自然保護區和臨滄南滾河國家級自然保護區的野象棲息地再次做了深入調查,特別是2012年幾乎用了一個半月的時間走遍南滾河自然保護區,對早年已搬遷出保護區的石頭寨以及帕浪橋、下班老、東南海和當地駐軍早年開墾后遺留的撂荒地等野象的主要棲息地做了實地調查。而調查的樣地中僅僅只有一人多高的紫莖澤蘭、飛機草、大烏泡等野生動物并不取食的外來入侵植物,而保護區的外圍已大量種植了橡膠等經濟作物,因此野象的原棲息地已近完全喪失。2015年,周雪松曾撰寫過一篇論文,提出刀耕火種有利于野生動物的保護。周雪松告訴記者,“在傳統的教科書中,我們歷來認為刀耕火種是一種很野蠻的耕種方式,但事實上,野生動物基本都生活在森林邊緣的輪歇地或村寨周圍的森林邊緣。在我沒接觸這項工作以前,我總認為野生動物都生活在原始森林深處。起初,我認為拍野生動物必須到密林深處去,但是當我去過后,這才發現原始森林的地面上只有數量巨大的枯枝落葉,而森林的郁閉度越高,地面上越照不到陽光,沒有了陽光,地面上根本就長不出草本植物,地面上沒有草本植物,就不可能有食草動物,沒有了食草動物怎么會有食肉動物呢?”

早些年,周雪松發現了一個有趣的現象——為了自然保護區的發展,減少當地居民與野象的沖突,政府把分布在自然保護區核心區內的村寨(如勐養片區內的黎明村,尚勇片區內的南平老寨等)搬遷到了保護區外圍。隨后原先生活在保護區核心區內的野象也跟隨著人們“搬遷”到了保護區外圍,從而形成了日趨嚴重的人象沖突問題。

遇野象攻擊時要從沒有路的山坡上往下逃

1999年10月,南平新寨甘蔗地旁的野象(周雪松 攝)

1999年10月,南平新寨甘蔗地旁的野象(周雪松 攝)

1992年至2012年,為了拍攝野象的視頻資料,周雪松曾多次隨保護區職工、護林員、當地村民等深入西雙版納、臨滄南滾河的原始森林。

在他看來,拍攝野象可遇不可求。“那時野象真的很難見得到,技術手段和現在根本沒法比。特別是上世紀90年代,我國對野生動物的保護事業剛起步,因為社會經濟落后,在保護區的建設上,無論硬件或軟件設施都極度匱乏。簡單地說,當時的西雙版納國家級自然保護區勐養管理所連一臺普通的照相機、對講機都沒有,交通工具也只有一輛老舊的長江牌邊三輪摩托車。現如今人們可以通過無人機、監控攝像頭、紅外自動照(攝)像機拍攝野生動物,而當時的我們只能根據大象腳印的新鮮程度或村民上報的野生動物肇事報告跟蹤野象的蹤跡。”周雪松說。

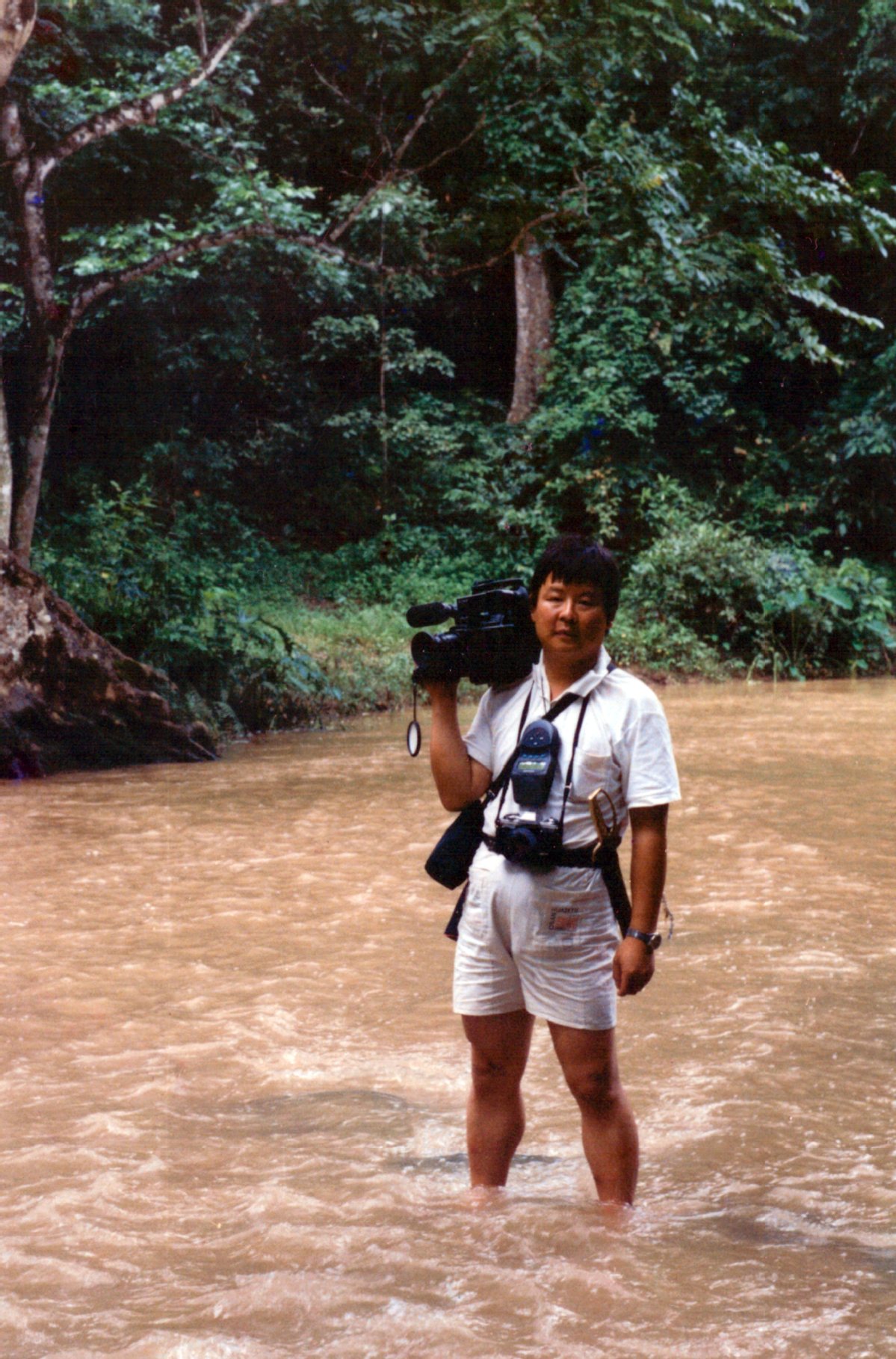

每次野外拍攝,周雪松都要背著攝像機和照相機。“那時的攝像機很笨重,一塊重達一公斤的電池有效工作時間也就半個小時,每次都要帶一大堆電池才夠用,一個珠江牌的液壓攝像機三腳架也重達十公斤”周雪松說,如果長期在野外拍攝時還必須帶上帳篷、睡袋、炊具、糧油、副食、壓縮干糧、手電筒、水壺、雨具、備用衣物、防身開路用的長刀等等,每個人的背包全部物品加起來至少也得有二、三十公斤。每次乘坐飛機過磅時,周雪松帶的器材裝備都重達八十公斤左右。

1993年春節剛過,在西雙版納勐養片區的原始森林深處,周雪松和當地村民周大明、周二明與野象周旋了三個晝夜,此時的三人都十分疲憊,大家一致認為追著野象跑的拍攝方法不可取,于是改變了策略。“我留在‘口子’(野象經常經過的山丫口)守候,周氏兄弟倆則繼續追蹤尋找野象。出發前,周氏兄弟用樹木幫我在大樹上搭起一個平臺,讓我站在平臺上守拍攝野象群。”周雪松說。從上午等到了下午,看不到一點野象的影子,也不見周氏兄弟倆回來。看著日漸偏西,天色漸暗,一直守在大樹上的周雪松也漸漸失去了耐心。他背好了行囊,提著攝像機,獨自一人離開了“口子”,順著林間的象路向山坡下走去。“寂靜的森林中除了我的腳步聲外,幾乎聽不到別的聲音,這反倒使我多少有些緊張。”周雪松說。

“啪!”身旁不遠處傳來一聲清脆的竹筒爆裂聲,周雪松止住了腳步,他明白有野象在附近了。環顧四周,那里是一片不太茂密的竹木混交林,在小路下方的山坡上有一行野象剛通過的新鮮足跡,循聲看去,約200米外,一群野象正向他下午守候的方向走去。“這就是被我們追蹤了三天的野象群,這群野象一共有11頭,其中最小的那頭幼象生下來僅有幾天,整個象群的行動顯得較緩慢。”周雪松說。

由于前兩天的拍攝效果很不理想,而這里的森林不太茂密,光線也好,一時興奮的周雪松早把危險拋在腦后,來不及判斷風向的他提著攝像機一步步向象群靠近......就在這時,一頭成年公象突然出現在周雪松眼前。“它正朝我走來,距離只有30米!我立刻單腿跪下,對著它就開始拍攝。我的攝像機從開機到對焦大約用了10秒鐘,也就是這10秒鐘,這頭公象已經沖到了我的面前。”周雪松激動地說。

周雪松告訴記者,“先前,向導周氏兄弟曾教我如何躲避靠近的野象。他們說因為野象的身體龐大,下坡時怕摔跤,所以一般不會猛沖下坡。如果遇野象攻擊你,你就必需從沒有路的山坡下方逃生,這是最有效的逃生手段。”眼看著那頭公象已沖到了自己面前,周雪松抱著攝像機毫不猶豫向山坡下滾去。然而,只滾下兩三米,他就被山坡上茂密的竹叢擋住了!“已經沖到我面前的野象用它的長鼻向我伸來,我只好拼命向身后的竹叢中擠,可是背上的行囊使我根本就無法擠進竹叢,野象的長鼻子離我越來越近,再有10厘米就能觸到我的臉了,從大象鼻子里呼出的熱氣噴到我的臉上,那是一種難以言狀的恐懼......”周雪松說到。所幸,此時周氏兄弟趕來了,他們敲響著竹筒,大聲叫喊著把大象引到其他地方,過了近半小時倆人才回來。當時周雪松的腿上被竹子劃破了一道傷口,一直到現在,傷疤依舊還在。

野象北遷是一種很正常的自然現象

近段時間以來,周雪松也一直關注著野象北遷的動態,對于野象北遷的原因,周雪松告訴記者,“在我看來,逐水草遷徙的食草動物,與隨氣候遷徙的候鳥都是野生動物的本能,是一種很正常的自然現象。對野象來說,尋找食物和食鹽同等重要,而野象是一種既怕熱更怕冷的動物,熱了冷了它們都不舒服。跟蹤野象的時間長了就發現白天天氣熱的時候它們會躲在陰涼處乘涼,黃昏時分才下河洗澡,天冷了就要找開闊的地方曬太陽。食草動物(特別是野象)有定期去‘硝塘’吸食‘臭水’(其實就是含有鹽分的水)以補充身體必需的鹽分,因此對野象北上的原因,或許除了尋找食物、棲息地等原因外,還有尋找食鹽的因素。”

周雪松坦言,三、四十年前的西雙版納,自然保護區內以及森林周邊有很多村寨和農地,水草密布于山谷間與河流兩岸,森林中和周邊的輪歇地較為廣泛,生物多樣性特征極為顯著。而如今的西雙版納除自然保護區外,大量種植橡膠、砂仁、香蕉等經濟作物,致使保護區及周邊的輪歇地逐漸減少,野象在保護區內的食物也越來越少,因此越來越多的野象也就跟隨村民“搬遷”到保護區的外圍。水稻、玉米、甘蔗、香蕉等農作物成為了野象的主要食物。他認為這次野象的遷徙或許就是在尋找新的棲息地。

1991年8月,在西雙版納勐養三岔河“追象”(受訪者供圖)

在周雪松看來,野象其實是一種很溫和的動物,一般情況下不會主動攻擊人,但因歷史上人類為獲取象牙、爭奪領地等種種原因,野象受到了過多的傷害。野象擁有非常靈敏的嗅覺和聽覺。在野象的活動區域,人類的活動很容易被野象提前感覺到而主動躲避人類。但野象也具有超強的記憶力,對人類造成的傷害會非常記仇而主動對人類進行報復。但如今隨著社會經濟發展和法制的健全,公眾對野生動物的保護意識增強,野生動物對人類的畏懼也逐漸趨緩,野生動物也漸漸走近了人類的生活圈,開辟了它們新的“領地”,這反而使人類多在不經意間突然闖入了野生動物的“領地”,使野生動物受驚后對人類發起攻擊,從而使人類與野生動物間的沖突愈加突出。

“為了保護野象,我個人建議把野象生活的保護區外圍區域劃定為新的野生動物保護區或國家公園,專門安排當地居民種植野象等野生動物喜食的植物,以此來圈住野象和其它野生動物。同時,政府部門應完善賠償機制及工資待遇,讓老百姓與野象等野生動物和諧共生。把農村改為農場,把村民轉變為農場的職工,工作就是種植草料飼養野象等野生動物,徹底解決野生動物的生存問題。”周雪松說。

針對此次野象北遷的問題,周雪松更傾向于就地找一個相對容易封閉的地點,把這群野象用技術和工程手段圈在一定的范圍內。政府應制定相應的辦法,解決北遷野象產生的各種問題,把周邊居民與野象隔離開,讓它們在自然條件下生存。待天冷了,野象愿意回去時再一路護送它們回去。

前20年追野象 后20年做蝴蝶谷生物多樣性保護

從90年代初至退休前,周雪松一直在做生物攝影、攝像、制片等工作,除拍過野象外,也更多地拍攝了別的生物。期間,為做好每一個節目,除了解說,周雪松始終堅持自己拍攝、自己撰稿、自己編輯,完成所有制片工作。在他看來,生物攝影需要儲備豐富的生物學知識,不懂就問,不懂就學。通過數十年不間斷的學習和積累,使周雪松成為了具有豐富生物多樣性知識、成績斐然的生物多樣性保護者。多年來,周雪松拍攝的影像資料大多制作成了各個自然保護區的申報、宣教資料和學校的教學資料。數十年來,也有他獨立拍攝、制作和參與拍攝、制作的多個電視節目在央視、云南衛視、湖南衛視等多家電視臺播出。

2002年5月,在紅河蝴蝶谷調研(受訪者供圖)

2000年9月,與全球環境基金會合作項目(GEF項目)結束后,周雪松回學校在保護生物學學院工作,同時還擔任學校與自然保護區科考、生物學科的專業攝影、攝像和制片工作。期間,還負責學校標本館的基建工作。標本館建成后,學校調周雪松到標本館工作,除繼續擔任專職的生物攝影師外,還承擔標本采集、科普講解、管理等工作,期間也在《中國國家地理》、《大自然探索》、《森林與人類》、《中國國家科技縱橫》等雜志上發表了多篇與野象相關的文章和研究論文。

2000年后,特別是2012年以后隨著年齡的增長,自己的體力精力已大不如前,周雪松便與老搭檔劉家柱一起搞起了紅河州金平縣馬鞍底鄉的蝴蝶資源調查、科學研究、保護規劃等一系列工作,最終促成了中國·紅河蝴蝶谷的誕生。

紅河蝴蝶谷是通過生物多樣性保護,帶動當地經濟發展的成功扶貧案例。1998年以前,馬鞍底是一個緊挨中越邊境,鮮為人知的邊遠小鄉鎮。一個偶然的機會讓老搭檔劉家柱發現了這個生物多樣性非常富集的地方。

隨后通過周雪松和劉家柱歷經十余年的調查和研究,認為馬鞍底的生物多樣性資源對當地乃至云南省的生物多樣性保護和發展都有著極其重要的意義。隨后在他們整個團隊的積極倡導、推動下,在省、州、縣各級政府的多方支持下,如今的蝴蝶谷已成為紅河州生態旅游的一張名片。“看著當地老百姓脫貧致富了,蝴蝶谷也被國內外越來越多的人們認識和推崇,我們也完成了自己的使命,退居‘二線’了。”周雪松說。

2020年1月,周雪松退休了,原本可以不用再那么忙碌,可以再多點時間陪伴90歲老父親和家人的他從同年年底又開始“折騰”起來。為迎接COP15在昆明的召開,周雪松應邀在中國·紅河蝴蝶谷、轎子山生物多樣性博物館、眾合社區等擔任科學顧問,繼續為云南生物多樣性保護事業發揮余熱。

一直以來,對于家庭周雪松總是心懷愧疚。數十年的野外工作讓他與家人聚少離多,最多時一年有近10個月在外面工作。“對孩子來說,我虧欠太多;對我愛人就更不用說,那虧欠的就更多了,所幸我有個好妻子,精神和經濟上都全力支持我的事業。數十年來,僅是我自己掏錢購買的攝影、攝像、電視編輯設備、電腦等輔助設備以及存儲視頻的錄像帶、存儲視頻和圖片資料的硬盤、圖書資料等等都夠開一個小型博物館了。當然,受我的影響,學經濟的妻子也熱衷于生物多樣性保護事業。”周雪松說。

關于作者:李映青,中國日報云南記者站站長