第八次中日韓領導人會議今日在成都召開。此次會議適逢中日韓合作20周年,三國首腦齊聚一堂,旨在探討如何進一步加強三國區域經貿一體化。

而外界對于此次會晤也寄予厚望。據悉,此次會議將發表《中日韓合作未來十年展望》,這將是繼2008年首次中日韓領導人會議發表《三國伙伴關系聯合聲明》之后,又一份對未來合作進行頂層設計的重要文件,也將對步入新時期的三國關系起到引領性作用。

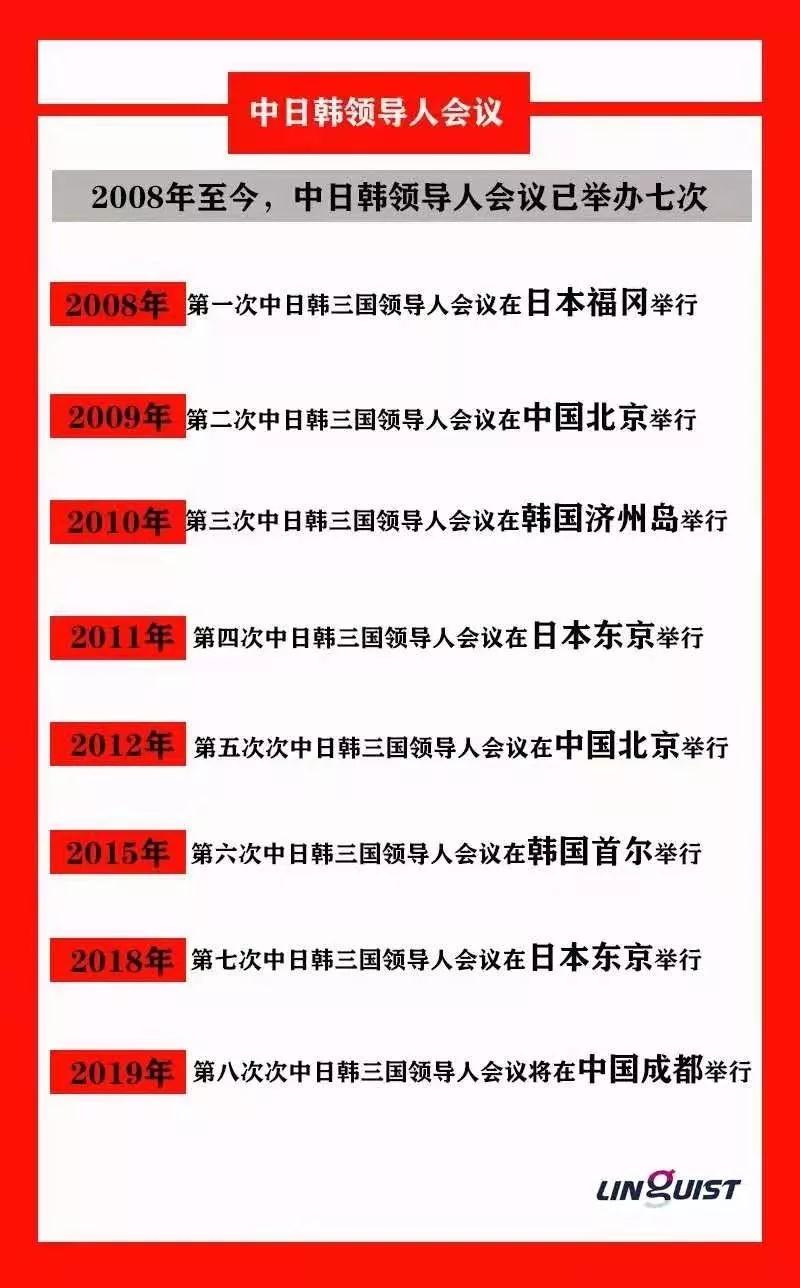

仔細研究一下過往,不難發現在2012至2018年之間,中日韓三國領導人會議每三年召開一次。自2018年開始才恢復2012年之前一年一會晤的節奏,其背后的原因顯而易見:美國的貿易保護主義和其在全球范圍采取的一系列單邊主義政策是中日韓三國更愿意”抱團取暖”的助推器。

雖然美國是日韓傳統意義上的盟友,但也一直是這兩國的掣肘,這一點在特朗普上臺后更為明顯。在過去幾年里,美方反復向日韓施壓,意圖重塑雙邊貿易規則,以達到美國所認同的“貿易公平”。

與此同時,受中美經貿糾紛的影響,日本和韓國的工業企業也都承受了不同程度的經濟損失。中國目前是全球最主要的組裝生產線所在地,而美國對華產品征稅勢必也會影響到亞洲其它國家和地區的供貨商向中國出口零部件和原材料。基于這一背景,日本和韓國的企業也不希望因中國的供應鏈受損而影響他們的收入。

而日韓兩國受困于相對有限的本國資源、日益飽和的國內市場和不斷增長的本國勞動力成本,也更愿意積極開拓海外市場,這與中國“一帶一路”的布局不謀而合。三國地緣相近、文化相同、經濟互補,且都面臨經濟加快轉型升級的共同需求,也更愿意共同開發第四方市場,這是三國內在的合力。也正因如此,三方都有很強的意愿拓展在電子商務、能源、養老醫療等領域的合作,增強經濟增長的活力和后勁。

20年前,中日韓領導人正是為共同應對亞洲金融危機,與東盟首腦構建“10+3”合作機制。而20年后,為了應對美國掀起的逆全球化浪潮,中日韓扛起多邊貿易的大旗。三方一致同意在共同參與的“區域全面經濟伙伴關系協定”(RCEP)基礎上,進一步打造“RCEP+”自貿協定。

作為東北亞地區乃至全球主要的三大經濟體,中日韓三國的經濟總量高達20.8萬億美元,分別占世界的24.5%和東亞地區總量的87.7%。如果三方在經濟層面能夠進行緊密的合作和交流,三方都將收獲巨大的經濟紅利。而面對當前復雜多變的國際政治經濟形勢,中日韓加強合作不僅是三國自身發展的需要,也是亞洲國家和國際社會的共同期許。

然而,三國間的政治安全互信仍有待進一步夯實。中日韓加強合作對于三國都有迫切的現實需要,但關鍵是如何破除包括歷史問題、地緣政治等因素在內的各種障礙,而美國恰恰是最大的牽制和破壞力量。從過往的歷程來看,中日韓內部區域一體化的動力常常來自于外部環境的惡化。一旦美國與日本和韓國經貿關系得到改善,三國的經貿一體化進程有可能再次停滯。

這從2012-2018年間每三年一次的三方領導人會談可見一斑。期間的的“薩德”事件和“釣魚島”事件都給中韓和中日間的經貿關系籠上了陰影,而日韓間也是摩擦不斷。

正如中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員王俊生所言,國家間經貿關系與政治關系難以分開。中日韓領導人會議的當務之急應著眼于如何加強三國的政治安全關系。目前也正是加強中日韓政治安全關系的關鍵時刻。中日韓經貿一體化既要在技術層面夯實合作的基礎,同時也要在政治安全層面讓三國關系穩定下來。就此而言,本次領導人會議首次將朝鮮半島問題納入議程也契合這一方向,這也有利于東亞乃至世界的繁榮和穩定。

(胡園園,鐘南)