中國日報3月7日電 (記者克里斯·彼得森)隨著中國推出鼓勵企業海外擴張的政府政策,中國企業不分大小,也無論私企還是國企都競相投入到海外并購的熱潮。

所有跡象顯示即使經濟增長放緩,但2016年中國企業并購活動卻將打破歷史記錄。

然而,并購的目標是什么?在何處?而更為重要的是,中國企業要怎樣來戰勝不可避免的挑戰?

商務部數據顯示,最近并購浪潮中最為活躍的不是大型的國有和私人企業,而是較為小型的企業。一月份,中國非金融境外投資升至787億元(120億美元),幾乎是十二月份上升速率的三倍,比去年同期相比上漲了18.2%。在一月份中國海外直接投資總額中,92.5%來自于較為小型的企業,與去年同期相比上漲了175%。

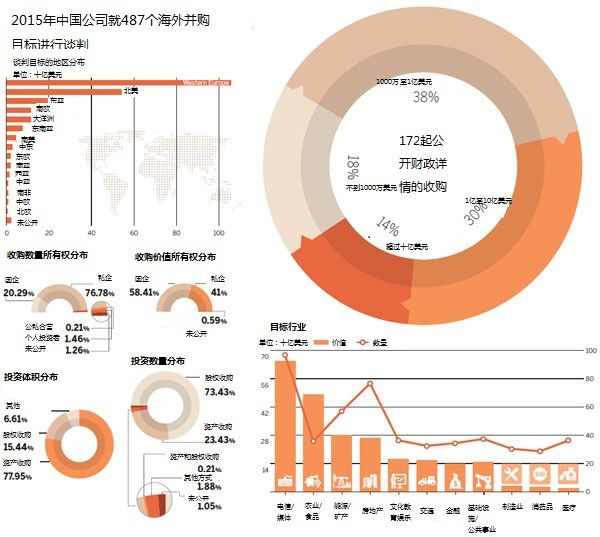

據資訊供應商晨哨集團的數據顯示,去年的并購交易76.78%由私人企業完成,20.29%由國有企業完成。并購領域主要集中在技術、媒體通訊、農業食品和能源礦產。分析家認為今年投資目標領域將和去年大致相同。

商務部發言人沈丹陽認為,旨在加強中國實業和國際公司合作的政府政策引發了這一趨勢。一月份,中國在外國制造業的投資高達106億元,與去年同比上升了87.8%。大多投資流向了通訊、電子、制藥和汽車領域,沈丹陽說。

其他很多數據也顯示出這一熱潮。商務部數據顯示,一月份中國在美投資超過100億元,幾乎是去年同期的四倍。

增長因素

所以,哪些因素拉動了并購增長?

大宗商品價格起伏不定,可以廉價收購一些國外公司。除此之外,很多國有企業也有增加購買力的手段:對不論規模大小的私有企業皆降低利率,方便他們借貸。

很多人認為一帶一路倡議是中國發展對外貿易的重要支柱,即國有企業可以充分利用政府資金來幫助獲得收購資金及投資市場。

2014年底,絲路基金作為一種國家投資方式,以400億美元的初始資金上市。絲路基金旨在支持基礎設施項目,主要包括絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路沿線的亞歐國家。

說得更準確些,中國的國有企業和私營企業將一帶一路倡議看作是政府希望他們放眼海外的明顯標志。

“很多國有企業的資金相當寬裕,”中國市場研究集團的本·卡文德爾(Ben Cavender)于近日告訴nasdaq.com。“國有企業遭遇的一個問題就是——他們在國內市場已經沒有發展空間。”目前,最引人矚目的交易可能就是——中國化工集團公司,即大家熟悉的中國化工,于2月份同意支付瑞士農藥制造商先正達公司430億美元。如果監管部門和瑞士公司的股東同意這個提議,這將會是中國有史以來規模最大的國外公司收購案。

中國化工同樣以77億美元的價格收購了意大利高端輪胎制造商倍耐力公司,榮登頭條新聞。這場交易的部分資金由絲路基金提供,因此絲路基金擁有中國化工收購倍耐力的25%的股份。

大連萬達集團股份有限公司董事長王健林直截了當地表達了對外資并購的看法。“任何時間都是并購的最佳時間,”最近他回答牛津大學商學院學生提問時說。“我們很難界定什么時間最便宜,什么時間最昂貴。就像是這樣一種情況:如果你只著眼于2-3年,還有可能確定,但是如果你把并購看做是長期的,比如說10年,那就無所謂何時便宜。”

然而,兼并活動也有自己的風險。很多分析家認為,盡管美國是一個巨大的市場,還是存在一系列監管障礙,還有隨時都有可能實行高度保護主義的國會。

例如,由GSP公司主導的中國投資者收購荷蘭飛利浦公司照明和自動裝置部門80%股份一事,在美國外國投資委員會以安全為由阻礙之后以失敗告終。飛利浦公司有幾份與美國政府的合同。

王健林說:“我把美國和英國看成世界上最重要的兩個國家。為什么在美國投100億美元?因為美國地大,人多。市場大所以投入大,這是最簡單的道理。英國雖然人口沒那么多,市場沒那么大,但是英國是世界上市場自由度最高的國度。美國也號稱自由國家,但是對于企業的投資,商務部、投資委員會都要審批。”

中國公司進行海外并購的路線這一熱潮仍沒有衰退。中國公司將并購視作掌握訣竅的方式,幫助公司從專注于“中國制造”到“中國設計”轉變。

達娜厄(Danae Kyriakopoulou)是位于倫敦的經濟和商業研究中心的一名高級經濟學家,她說:“對于中國由國家驅動的轉變以及發展策略而言,合并與收購是一個非常重要的組成部分。”

“這是由于中國公司需要掌握新型增長部門的訣竅,從而支持經濟的重整——從世界基礎制造業和重工業中心轉向高端經濟活動。而與這些部門中更未發達經濟體的公司進行合并與收購是實現這一目的的方式之一。”

據經濟學人智庫的亞洲區主管鄧肯·英尼斯·克爾(Duncan Innes-Kerr)稱,中國公司正被鼓舞著尋求海外并購目標,政府已經精簡流程、放寬外國投資限制鼓勵它們出海。她說:“中國經濟發展的減速已經為這一勢頭又添了一把火。”

劍橋大學賈奇商學院的艾倫·巴雷爾教授說:“對于中國這類資金雄厚的經濟體來說,要伸展觸角并通過收購來進行國際發展,是意義非常重大的。還有,探索還未被合并收購完全開發的部門,需要海外的公司和資產,尤其是科技,并不僅僅是不動產。”

然而,困難也是存在的。達娜厄說中國企業面對的主要挑戰出現在交易達成之后:“這些主要是因為對于不同管理系統的理解和企業文化的沖突。”

萬達總裁王健林在對牛津大學的學生發言時,談到了語言障礙如何影響合并與收購:“現在我們公司有很多老員工,跟著公司一步步鍛煉起來,現在隨著企業國際化,業務轉移,英語短板就顯出來了,現在萬達的旅游公司、體育公司、娛樂公司,這些公司的業務大部分都要跟外國人打交道。所以很多人很優秀,就是英語這一塊是短板。”

(編譯:孫偉? 編輯:齊磊)